父の先見

三一書房 1966

問題は第5公準である。所はゲッチンゲン大学である。二人の青年数学者が議論をしていた。フリードリッヒ・ガウスとヤーノシュ・ボヤイだ。二人はユークリッドの第5公準の転覆を謀っていた。

数学には古来このかた「永久問題」というものがある。幾何学ではコンパスと定規だけをつかって解決しなければならない作図問題の、「角の三等分」「立法倍積」「円積問題」などがある。なかで最も厄介だと思われていたのがユークリッドの第5公準をどう証明するかという問題だった。この難問は2000年にわたって数学者の前に壁のように立ちはだかっていた。ユークリッドはこう書いていた。「2直線に他の1直線が交わってつくる同じ側の内角の和が2直角より小ならば、この2直線を限りなく延長すると、内角の和が2直角よりも小さい側で交わる」。この第5公準は「与えられた直線の外にある1点を通ってそれに平行な直線は、ただ1本だけ引くことができる」と言い換えることができる。

いわゆる平行線原理とよばれる公準だ。公準とは、それをもとに展開されるすべての叙述が正しく矛盾がおきないように、最初から受け入れられるべき大前提となるものをいう。たしかに1本の直線の外の1点には、1本だけの平行線が引けるように見える。が、この言い方にはひっかかるものがある。

直線の外といったって、うんと離れた1点でもそうなのか。そんなことは調べようがない。そこで5世紀にはすでにギリシアのプロクロスが、この命題は公準からはずしたほうがいいのではないかとのべていた。しかし、疑問はそこで凍結してしまったのである。1500年にわたって、この難問に挑みかかる者はいなくなったのだ。少なくとも、ガウスとボヤイにはそう見えた。そこで二人は別々に、この公準の転覆を画すことになる。これが非ユークリッド幾何学の誕生にあたる。

実際には、この公準に挑んだ者は二人の前にいた。数学史がそれを浮上させたのだ。18世紀のイエズス会のジョヴァンニ・ジェローラモ・サッケーリである。また、ガウスとボヤイのほかに同じ挑戦をした青年がカザン大学にいた。ニコライ・ロバチェフスキーだった。いったいこの4人はどのようにユークリッド幾何学を覆したのか。

ぼくの原稿デビュー作はペンネームで書いた「十七歳のための幾何学」である。東販に頼まれて16万部発行していた「ハイスクールライフ」というタブロイド新聞に書いた。高校生のための読書新聞といった趣向のメディアで、全国の書店で無料でばらまかれていた。そのころ高校生だった金井美恵子や田中優子はこの奇妙な新聞のことをヴィヴィッドにおぼえてくれている。

九段新聞や早稲田大学新聞のころから原稿は書いていたのだが、無署名だった。それがペンネームであれ署名をつけて書く気になったのは「十七歳のための幾何学」というタイトルが自分で気にいったからだった。中身は非ユークリッド幾何学案内といった程度のもので、何も自慢できるものはないのだが、しばらくして稲垣足穂が「あれは松岡正剛でしょう、あんなシャレたものは他には書けません」という葉書を送ってきてくれた。

非ユークリッド幾何学の冒険は、数学史のなかでもぼくがいちばん興奮したところ、サッケーリ、ランベルト、ロバチェフスキー、ボヤイ、ガウスというふうに進んで、さらにリーマンのところで大きく展開していく構想と仮説と論証のサーカスは、当時のぼくには譬えようのない斬新な精神幾何学のアクロバットのように思えていたので、これをこそ17歳の高校生にプレゼントしようと思ったのだ。とくにロバチェフスキーとガウスに耽溺し、その後はガウスの数学全般に嵌まっていった。本書はそのときのタネ本のひとつで、初版は昭和21年だ。

数学史というもの、実はなかなか名著がない。ぼくが学生のころに出回っていたストルイクの『数学の歴史』やクラインの『数学の文化史』は、いずれも進歩主義史観とでもいうものが行間をはみだしていて、それをバナールの『歴史における科学』やメイスンの『科学の歴史』にあてはめて読んでみると、どうも数学が特異な位置を占めすぎることになって、あやしい。といってワイルダーの『数学の文化人類学』や一世を風靡したホグベンの『数学の世界』では焦点が拡散して、やたらに大きな傘をかぶせられているようで体にぴったりしたシャツやジーンズを着服したような気分にならない。

詳細きわまりないブルバッキの専門的数学史はあるのだが、これは素人には手に負えない。それに幾何学の香りがしない。ぼくは中学のころから幾何学派だったのだ。困っていたところで読んだのが近藤洋逸が旧著を改めて書きなおした本書だった。一読、哲学の香りがして沈丁花に酔ったような気分になった。

著者は田辺元の弟子にあたる。数学を専門としたけれど、出所は田辺哲学だ。

田辺哲学がどういうものであるかは話しはじめるとキリがなくなるが、「絶対無即愛」や「死復活」や「実存協同」といったそうとうに独自の論理に達した現象学者として、また恩師の西田幾多郎の哲理からの脱出を「懴悔道」において試みた哲人として、さらにはつねに「友愛」を説いたヒューマニストとして、きわめて難解かつ慈愛に満ちた巨人のイメージがある。ただ日本人は、フランス現代思想にはほいほい屈しても、自身の日本哲学の前哨たるべき田辺哲学をほとんど受容しようとはしてこなかった。それでも最近は中沢新一君が『フィロソフィア・ヤポニカ』を書いて、ついに田辺哲学の今日的解釈を柔らかく敢行して、いささかヴェールを剥いだ。ドゥールーズやガタリこそ田辺元を読むべきだったという見方は、もっと評判になってもいい。

近藤洋逸はそういう田辺の弟子なのである。

だから本書に香りがあるのは当然だった。また、田辺がもともとは数学者をめざしていたこと、途中に微積分のテクニックに窮して数学をあきらめたものの、一貫して哲学には数理が必要であるという姿勢を崩さなかったこと、またフライデルベルクにおいてフッサールやハイデガーに学んで、そこに科学哲学の限界を感じたことなどを知ってみれば、近藤が田辺哲学の延長に『新幾何学思想史』を書いたことはとくに驚くにあたらない。これは生まれるべくして生まれた一冊だった。

ところで話をまたぼくの青春期に戻すことにするが、「十七歳のための幾何学」を書いたのち、ぼくはリーマン幾何学から一方ではミンコフスキー時空幾何学のほうに進み、他方ではクラインの多様体幾何学のほうに降りていって、「遊」創刊号にクラインの提案を素材にした「エルランゲン・プログラム事件」を書いたりした。

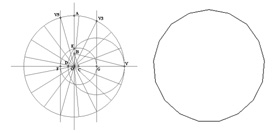

このころの熱中はいま憶うと尋常ではなかった。どうしてこんなに没頭できたかというほどに数学熱に浮かされていた。これはさきほどもちょっと書いたが、ガウスのせいなのだ。ガウスが天才であったことはいまさら言うまでもない。1796年の18歳のときに「永久問題」のひとつであった定規とコンパスだけで正十七角形の作図法を発見するほどだ。

しかしガウスが真に凄かったのは、あらゆる数学領域を連続的に横断していったことにある。正十七角形作図法にしても、これを16次方程式の2次冪根だけの解明に読み替えて代数的に読み解いた。この「解釈の編集的変換」ともいうべきを数学の方法ではなく方法の数学として確立しつづけたところが凄かった。

だいたいガウスは少年時代のギムナジウムでは数学より古典学が好きだった。ゲッティンゲン大学に入ったときも数学の講義はそっちのけで言語学に夢中になっている。のみならず、ここがぼくの大のお気に入りなのだが、測地学や天文学をはずさなかった。ガウスにとってはそこに軌道と分布の痕跡があるのなら、すべてが数学的対象になったのだ。そのガウスが墓碑銘に「少数なれど熟したり」と書いたことはなかでもぼくのガウス論の核心になっている。

われわれはいま非ユークリッド時空の一端にいる。それがわれわれの世界である。この世界では平行線は1点において何本だって引けるし、何度でも交わることができる。いや平行線がどんどん開いてしまうこともある。のみならずここでは、三角形の内角の和は180度をこえることもあれば(ロバチェフスキー・モデル)、180度よりずっと小さいときもある(リーマン・モデル)。

その非ユークリッド時空のごくごく特殊な空間がユークリッド空間なのである。そこではさすがに第5公準が成り立っているけれど、それは画用紙をせいいっぱい広げた人工空間だと思ったほうがいい。地球にジオイド地球を想定してわれわれはやっと地球を球体とか楕円球に見立てているように、ユークリッド空間はパソコンの原則平面に描いた"設計"上の空間なのである。

そのように考えないかぎり幾何学は証明できない。サッケーリもボヤイもガウスもロバチェフスキーも、そのことを確信した。17歳の少年はまずこのことを知ってから大人になるべきだ。