父の先見

中公新書 1978・1990

この一冊から受けた衝撃は機関銃掃射のようだった。ぼくが34歳のとき、1978年である。

機関銃なのに弾はつながっていた。つながりの中から強烈なメッセージが放たれていた。一番の衝撃は「情報の動的秩序のふるまい」によって生命を捉えようとしていたことだ。いまでこそこの見方は生命論や生命情報論や自己組織化論の主流のひとつになっているけれど、当時はこんな見方をする科学者はあまりいなかった。いったい清水博とは何者なのかと思った。こういう日本人の科学者がいることに誇りをすら感じた。

生命の維持を情報で捉えるというだけなら、遺伝情報によって生命シテスムを解く分子生物学がすでに大手を振っていた。情報としての生命活動の来し方行く末を遺伝子という要素で展望しようとする試みだ。

しかし「生きているという状態」を要素から組み上げて解釈するのではなくて、グローバルに捉えるにはどうすればいいかという問題意識はそのころはまだ少なかったし、ましてそこにひそむ性質を「情報の動的秩序のふるまい」から捉えようとする試みは、一部の先駆者たちを除いてほとんどなかった。加うるに、それを「自分という意識がなぜこの宇宙に生を背景に暮らしているのか」という疑問に挑むために解こうとしているという科学者はもっと少なかった。あるとするなら、それは1944年にシュレーディンガーが『生命とは何か』(岩波新書)で問いかけて以来、心ある科学者のなかに去来していた“陰の問題意識”にすぎなかったろう。

清水博がそのような“陰の問題意識”を白日のもとにさらすため、「バイオ・ホロニクス」(のちに生命関係学と名付けられた)にとりくんでいることに真っ先に注目したのは、ぼくの近辺では村上陽一郎と十川治江と澁谷恭子だった。

そのころ大平首相のもとに(大蔵省の長富祐一郎が事務局長)、新しい日本社会を構想するブレーンたちがいくつもの部会を開いていて、清水博はそのうちの石井威望の部会に属して、「ソフトエネルギー・パス」という提案をしていた。村上陽一郎もその部会のメンバーで、清水さんというおもしろい生物物理学者がいると言っていた。十川や澁谷はその報告書を読んでいた。ぼくは二人に促されて東大薬学部の研究室に清水さんを訪ねた。

挨拶もそこそこに、たちまち独創的な見解を次から次へと披露してくれた。今日の科学の現状に対する苦言も多かった。ぼくにはそんな知識はなかったのに、専門領域の話をしまくって、プリゴジンの散逸構造論の欠陥にも言及した。とくに興味深かったのはリミットサイクルが生み出すリズム振動子の研究の現状とセルモーター(細胞エンジンのモデル)の研究についての説明で、久しぶりに“科学の最前線”が目の前で立ち上がっていく興奮をおぼえたものだ。

清水さんもぼくの拙い話に関心をもったようだった。しばらくすると東大で話をしてくれと言ってきた。てっきり学生たちに話すのかとおもっていたのだが、他の大学や大きな研究機関から呼ばれた研究者がずらりと集まっていた。さあ困ったぞと逡巡していると、「松岡さんの編集についての話が聞きたいのだ」という。冷や汗をかきながら黒板の前に立ち、自己編集化のモデルの話をした。そこで出会ったのがカオス研究にとりくんでいた津田一郎である。

その後、世界で初めての「複雑性」に関する国際会議が日本で開かれたときも、ぼくは清水さんによばれて発言者になった。以来、清水さんとはいくつもの場面で出会い、協力をお願いしたり、多少のお手伝いもしてきた。東大退官ののち、金沢工業大学で「場の研究所」を立ち上げられてからはいささか交流が遠のいたのだが、清水さんの研究がさらに「場所の科学」を深めていることや、東洋思想や武芸の真髄に交差していったことは、刻々伝わってきていた。清水さんはシュレーディンガーがインド哲学ウパニシャッドにヒントを得たことに似て、哲人科学者の道を究めつつあるようだった。

本書は1978年に初版が出て話題をさらい、その後、約12年をへて増補されて第二部が加わった。ここではその増補版のほうをとりあげることにするが、さきほど久々に読んでみて、当時のぼくが何に衝撃をおぼえたかがあらためて絞れた。なぜ機関銃掃射のような印象をもったかということも納得した。

機関銃的だったのは清水さんの論旨が科学としての情報生命論に徹するだけでなく、旧来の科学に注文をつけつつ、人間の意識の動向や社会のありかたをのべつつ議論のなかにくみこんでいるためだった。例証に引かれているのが、社会のなかの人間の行動なのである。これは「情報」という概念をわかりやすく理解させるための方便としてつかわれているのだが、読んでいると科学論と社会論が交互に繰り出されて、まるで機関銃を右へ左へ掃射されているという印象なのだ。

本書が主張していることは、ともかく劇的というほどに鮮明だった。生命現象の本質は「動的秩序が自己生成する」ことにある。そこには「非平衡非線形の現象」があらわれている。それを「リズム振動が形態形成をしている」ことから見ると、つねに「場の情報」がはたらいている、すなわちすべての生命現象の動向には「関係子がかかわっている」、まとめればこの5つだ。

その後、清水さんは『生命に情報を読む』(三田出版会)、『生命知としての場の論理』(中公新書)、『生命と場所』(NTT出版)をはじめ、本書の発展にあたるさまざまな仮説を提出したが、それらの著作の原点のほとんどは本書に萌芽する。

われわれが宇宙のなかで生きているということを記述する科学は、まだない。「生きている状態」を科学的にあらわすために物質の組み合わせをどれほど正確に記述してみても、そこから生命活動の現象が出てこないからである。まして脳のふるまいや意識の活動は出てこない。

生体を構成している元素や分子はほとんどわかっているけれど、それをどういじくりまわしても生体の特質をあらわさない。遺伝子の自己複製能力や受精と発生分化のしくみの大半がわかったとしても、そうやって生まれた生命体が自分の内に複製されている情報をどのように擦り合わせているのかも、まったくわかっていない。それよりなにより、いったい物質の組み合わせでしかないはずの生命体が、いつ「生きているもの」になったのか、そのタイミングがまったくわからない。

生命の発現は、原子が一定のしくみで組み合わさるとアミノ酸やヌクレオチドといった低分子ができて、そこに原子にはない分子独特の性質があらわれることから始まるのであるが、この段階は構成原子の種類によって変わってしまうので、そこにグローバルな性質が発揮されているとはいいがたい。ところがこれらが100個から1000個へと集合を加えていくうちに、そうした細部の要素に直接に依存しない性質が少しあらわれてきて、やがて高分子となった状態に脂質分子が加わるころには、オルガネラ(細胞小器官)としての特異な前兆を発揮しはじめるのだ。

何が、どこで、どのようにおこったのか。既存の生物学や分子生物学の成果だけではほとんど説明がつかない。とはいえ、物質のふるまいを無視して「生きている状態」を語ることもできない。それなら、どう考えればいいか。

本書で清水さんがめざしたのは、生命体における「生きている状態」の共通分母をさがすということだった。遺伝子―ゲノム―オルガネラ―細胞―器官―個体―生物社会―生態系といったそれぞれの段階に「生きている状態」を一貫して共通させている何かの秘密を見いだし、そのことが説明できる科学を提案することだ。

これは、生命活動には固有の段階をまたいだ共通の性質があることを仮定した見方である。つまり、生命を「生きている状態」にさせているのは、これらのそれぞれの段階のローカルな構成要素に依存しない広がった性質があるという見方の提案だ。

観察するかぎりは、遺伝子―ゲノム―オルガネラ―細胞―器官―個体―生物社会―生態系は、それぞれ「生きている」か「死んでいる」か、そのどちらかでしかない。生きていても死んでいても、それぞれの物理化学的な構成要素はほとんど変わらない。そうだとしたら、個々の要素の性質をいくら加え合わせても「生きている」という性質は絶対に出てこない。ということは、この系、すなわち生体系は非線形でしかあらわせないということになる。

非線形とは、原因と結果のあいだに足し算が成り立たないような性質をいう。aとbという原因がそれぞれ単独にはたらいたときにあらわれる結果をそれぞれAとBとしたとき、原因a+bがA+Bという結果になるのが線形性で、A+B+XやCというまったく変わった結果になるのが非線形性である。生命現象はこういう非線形的な性質を本来的にもっている。

生命活動にはもうひとつの特色がある。それは「相転移」をおこしているということだ。「相」がみるみるうちに、多様に変わっていく。

氷と水と水蒸気は成分は同じでも、まったく異なる「相」をつくっている。層状に流れていた雲がいつのまにかウロコ雲になるのも、水道の蛇口を少しずつあけていくと、水が糸状から急にねじり状になり、さらに棒状になって、そのうえで突然にバッと開いていくのも、「相」が変わったせいだった。逆に、コーヒーにミルクを垂らしたばかりのときはまだミルクをスプーンで掬い上げることは不可能ではないかもしれないが、これがいったん混ざってしまったらミルクは二度と掬い上げられない。

こうした「相」の変化は、あるところを境い目にして不連続におこる。それが相転移という出来事だ。生命現象もこういう相転移をおこしている。

相転移をおこしている系に何がおこっているのかといえば、構成要素の変化では説明しきれない何かがそこに発現している。このことを最初に考えたのは反磁性や超伝導体を研究したレフ・ダヴィドヴィッチ・ランダウで、ランダウはその発現している何かを「秩序」とよんだ。たとえば磁石が強い磁力を発現するのは、構成要素が変わったからではなくて構成要素間の関係が変化したからである。原子磁石の並びかたが変わったからなのだ。相転移では、無秩序なものから秩序のある状態が形成されているということになる。生命はまさしくこのような「秩序をつくっている系」だった。

なぜこのようなことが生命現象で可能になっているのだろうか。生命現象はいまのところ太陽系では地球にしかおこっていない。太陽から適度に離れた系でしかおこらなかったとおぼしい現象だ。ということは、生命発現の動向にはどこかで「熱の問題」がかかわっているはずなのである。

この世の物質現象にはエネルギー保存則が必ずあてはまる。机の上のボールには位置エネルギーが、それが落ちれば落下エネルギーが、ころころ転がって止まるには摩擦エネルギーがかかわっていく、これらは総じてエネルギーの値を保存する。エネルギーはなくならない。振子がいずれ止まるのは、振子を固定している箇所に摩擦エネルギーがはたらくからで、摩擦がはたらくたびに振子の運動は少しずつ弱められて停止する。ある系の位置エネルギーはできるだけ小さい値をとろうとするからだ。

これをいいかえると、摩擦がおきるたびに熱が少しずつ発生するために、振子のエネルギーがしだいに熱エネルギーに変わっていった(熱エネルギーに向かって逃げていった)と見ることができる。振子の運動を正確に記述するには、振子の運動そのものをちゃんと観測するとともに、その振子がどのような環境条件におかれているかを記述しておかなければならないということだ。とくに振子がどのような熱エネルギーをもっているかということが重要だ。これを熱力学では、系が熱源とどのような関係にあるかというふうにあらわす。

地球を一個の大きな振子と考えると、地球は宇宙的な熱源から適度に離れた位置で運動しているとみなせる。太陽系第三惑星に生命が誕生したということは、この太陽・地球系がもたらす熱力学的な系としての特質も生命現象に関与しているとみなせるということになる。

自然界は力学系で動いている。マクロな物体はニュートン力学の法則にしたがう。物体を構成している原子や分子のふるまいは量子力学の法則にしたがう(ニュートン力学は量子力学の一部にすぎない)。こうした力学系では力は系のポテンシャル・エネルギーを仕事のエネルギーに変えていく。だから原子や分子からできている系には、その内部エネルギーを最小にしようとする力がはたらく。内部エネルギーを最小にするには、エネルギーを熱エネルギーに負担させておくのが効率的にいい。

話を戻すと、振子が停止するのは、振子の内部エネルギーが摩擦を通した熱エネルギーに転化したからである。紅茶はさめるとどうなるかというと、紅茶が茶碗の温度や室温とまるっきり同じになる。これは紅茶が内部エネルギーを最小にして外部(室内)の熱源と同じ状態に落ち着いたからだった。こういう状態を「熱力学的平衡」という。

多くの要素からできている系が熱源に接しているとき、一方では系から熱源に向かって内部エネルギーが熱として流れ出すのだが、他方では系が熱源から熱エネルギーをもらうということがおこっている。このやりとりが平衡になれば、この系は安定するが、そこにはもはや内部エネルギーの活動はなくなっている。つまり不活性になる。

「生きている状態」とはこのような熱力学的平衡にはないはずである。そんなことになっていれば生命たちはたちまち熱死してしまう。生命はそんなところからは生まれない。言いかたをかえれば、熱力学的平衡とはエントロピーが増大していった結果をあらわすわけだから、生命現象はこのエントロピーの増大をどこかで食い止めているはずなのだ。エントロピーは「秩序のなさかげん」の尺度をあらわしているので、生命現象はこの「秩序のなさかげん」を「秩序のありかげん」に変えているはずだ。これは生命が熱力学的非平衡系であることを暗示する。

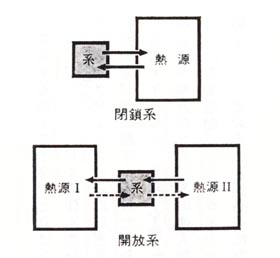

かくして、生命系は「相転移によって秩序をつくる非線形な熱力学的非平衡系」であろうということになる。が、これではまだ正確ではない。生命は熱力学的非平衡系の「開放系」なのである。

地球には太陽からのべつまくなしに輻射エネルギー(熱)が注ぎこんでいる。もしそれだけがおこっているなら生命は誕生しなかった。ところが地球の各所は夜になるとこの熱を宇宙空間に放出する。すなわち地球は、太陽という熱源と宇宙空間の絶対零度(摂氏マイナス273度)という2つの熱源のあいだに運動しつづけている「開放系」にあたっていた。

このような「熱力学的非平衡開放系」は熱力学的には不安定である。地球全体でいうのなら昼夜で値が異なるし、季節によっても値を変える。しかしながら、この不安定であることが生命現象という秩序形成にあずかった。本書はここから「動的秩序の形成」という話になっていく。清水さんはヘルマン・ハーケンのレーザー研究による「協同現象理論」を借りて、次のような説明をする。

化学レーザーは、化学反応のエネルギーをつかってレーザー光という秩序の高い光を自動的につくりだす。蛍光灯などにくらべて格段に秩序が高い。化学的エネルギーによって系の中に不安定な状態がおこり、その不安定が秩序を生むにあたって微視的な「協同」をおこしているからだ。

蛍光灯であれレーザー光であれ、光を出す源はもともと分子(原子)にある。分子の振動にもとづいている。分子には基底状態と励起状態があって、基底状態にある分子に余分のエネルギーを吸収させると、分子が励起状態へ遷移する。この励起した分子がもとの基底状態に戻るときに光(光子)を放出する。

この光の放出には二通りがある。ひとつは自然放出で、分子が周囲の熱源と接触していることでおこる。もうひとつは誘導放出というもので、外から与えられた光によって誘導されて光を出す。このばあいは外から入ってきた光と同じ位相の光が出る。レーザー発光はこちらでおこる。

化学レーザー装置では、レーザーの中の分子に外からエネルギーを与えて励起状態をつくる。ポンピングという。ポンピングされた分子はすぐにもとの基底状態に戻ろうとして弱い光を出す。これでは何もおこらない。そこで、このポンピングの速度をどんどん上げていくと、装置の中の励起の分子数のほうが基底の分子数より多いという頭でっかちの不安定な分布ができて、ある点(閾値)までくると急に光が強くなる。つまり閾値よりポンピング速度が大きいと、放出される光が位相をそろえて出てくるのだ。これがレーザー発光である。

位相がそろってレーザー発光になったということは、位相がまちまちでエントロピーの大きい状態が、ある時点でエントロピーの小さい秩序を生んだということを意味している。相転移がおこったのだ。化学レーザーという系にエントロピーの増大に反するかのような秩序形成がおこったのだ。清水さんはこれが「動的秩序の形成」のひとつの例だという。

そこにはなんらかの理由で協同という現象がおこっているはずである。動的秩序はこの協同現象と関係がありそうだ。バックミンスター・フラーやハーケンはこうした協同現象を「シナジェティックス」(synergetics)とよんだのであるが、本書はこのあと、同様なことが筋肉の収縮の動きにもおこっているという例をあげて、説明する。

生命現象にはどこかに不安定な頭でっかちをつくるようなはたらきがあって、それを協同活用して秩序をつくっていたのである。のちにこの不安定さのことは「ゆらぎ」と総称されるようになった。またここでは省略するが、「リミットサイクル」や「カオス」と呼ばれるようにもなった。

では、このような動的秩序がオルガネラから生態系を貫いてつくられる主たる作用は何によっているのか。従来の科学概念でそれを説明するのは難しい。ここには「情報」という概念の導入が必要である。清水さんは本書の後半で、いよいよ「情報」という視点によって動的秩序の形成を読み解く仮説にとりかかる。

生命現象に出現しているのは動的秩序というものである。それは系に流入してきた自由エネルギーが一定の閾値をこえたときに初めて出現する。自由エネルギーとはヘルムホルツが規定した概念で、熱力学系の数式では内部エネルギーとエントロピーと温度であらわされる。

自由エネルギーの変化によって動的秩序があらわれる系は、たえまないエントロピーの増大の渦中で開放系になっている。開放系はイリヤ・プリゴジンが「散逸構造」とよんだものにほぼ等しい。正確にいえば「非平衡開放系の構造」だ。そこには必ず、系あるいはその一部を不安定にする「ゆらぎ」がおこる。これを数学的にあらわすと必ず非線形になる。その「ゆらぎ」が系の内部でなんらかの協同作用を促している。

こうしたことは物理化学現象でもしばしばおこっている。化学レーザーはそのひとつの例だった。しかし一方、物理化学現象の多くが熱力学的には「平衡に近い非平衡」でおこっているのに対して、地球上におこった生命現象は徹底して“非平衡のなかの非平衡”あるいは“正真正銘の非平衡”とでもいうべき「非線形非平衡の開放系」におこっている。もしそうだとすれば(まさにそうなのだが)、ここにはこうした「ゆらぎ」をいかせるエネルギーやエントロピーとは別の何かが動いていると考えたほうがよい。

かつてシュレーディンガーはそれを「負のエントロピー」と名付けた。それを一歩も二歩も進めてよびかえると、その何かとは、それこそがおそらくは「情報」というべきものなのである。

情報とは、「右へ行くか左へ行くか」とか「AかBか」の決定をまだ判別しないでいる状態から、その一つを選択して指定する状態に突き進んでいく動向を含んだものをいう。粗視の状態から微視の状態へ進んでいくこと、そこに情報が関与する。

たとえば学校の記念写真を見たらわが子の姿があまりに小さくてわからない。そこで眼鏡をかけてみたら目鼻立ちがはっきり見えた。このとき写真がぼけているのは情報が区別できない状態、すなわちエントロピーが大きいことをあらわしている。眼鏡をかけることはその状態から情報をもらうことに当たっている。いいかえれば眼鏡をかけることによって情報が前に進んだことになる。さらにいいかえれば、眼鏡をかけることで写真にひそむ「負のエントロピー」を食べたということになる。

生命の歴史にも、情報の眼鏡をかけることが、何度もおこったのだ。そしてそのたびに、生命活動は「情報をうまく発現できるような系」になっていった。情報の力は、情報の眼鏡をかける効果が有効に発現できるほうに、発揮されたのだ。生命系はそのように情報が発現し、それが動的秩序につながるようになるべく自己組織化されたしくみだったのである。

かくて本書は、情報が「ゆらぎ」を含む動的秩序をつかって自律的に自己組織化をおこしていくときには、生命現象のそれぞれの段階の情報が「関係子」としてはたらいているのだという仮説にたどりつく。

関係子はアーサー・ケストラーの「ホロン」(全体子)からヒントをえた新しい概念である。ただしそれはたんに“全体を知る部分的要素”というものではない。清水さんは関係子がその場その場の情報を「場の情報」として感知していくとみなした。関係子は、つねに生きた状態が関与する「場」のセマンティック・ボーダーをとりしきるものなのである。「場の情報」を動的秩序に向かわせているのが、関係子だったのだ。ラフにまとめれば、こういう仮説になった。

ここから先、本書は関係子のふるまいが「場の情報」をもとにして「意味」を創出しているという展望を加えていく。「意味」があらわれてくる作用のひとつにはリズム(リズム振動)がある。そのリズムには「引きこみ」がおこっていて、まさに相転移や協同現象が立ち上がっていくのが認められたのである。清水さんの生命を捉えなおす試みは、かくして「生命のセマンティックス」という前人未踏の領域にまで辿り着く……。

勝手な案内はこのくらいにしておこう。

清水さんは勝手な案内を一番嫌う人なのだ。正確なことは本書にあたってもらうにしくはない。ぼくとしては、1978年に浴びた機関銃の弾痕をここにちょっぴり再現しておいたというにとどめたい。ただし、清水さんがこのような仮説に辿り着いた経緯の一端を、ぼくが知るかぎりのことで補足しておこうとおもう。

1950年代のこと、清水さんは東大薬学部の瘦身の学生だった。このときバナールの『歴史における科学』(みすず書房)、エンゲルスの『反デューリング論』(岩波文庫)、ディラックの『量子力学』(岩波書店)、ブローダの『ボルツマン』(みすず書房)の四冊に大きな影響をうけたという。すばらしい四冊である。

清水さんはこれらを通して「生命」というものに強い興味をおぼえていった。当時はまだタンパク質分子の二次構造に関する研究がやっと活発になりはじめたころで、DNAの二重螺旋理論も生まれつつあったばかり、タンパク質分子自身が鋳型になって生体内でタンパク分子を合成しているという説が信じられていた状況だった。けれども清水さんは、この鋳型説というものが自分がイメージしている生命のダイナミックな構造とどうしても一致しないことに気がつき、それを知るには細胞代謝の動的イメージを生きたままで研究できる生物物理学的な統計理論による方法が必要だと痛感した。

こうして大学院で分子の統計力学的描像を研究する日々がはじまったのであるが、そこに、一方で清水さんが研究をすすめていた核磁気緩和理論に関心をもったハーバード大学から声がかかり、ハーバードとスタンフォードで二年をおくる。アメリカでの学究生活は英語の得意な清水さんとしてはかなり刺激的だったようだ。とくにアメリカ人が日常生活の思考の論理性をそのまま科学に発展させてしまう能力に富んでいることにショックをうけた。

やがて九州大学に赴任することになった清水さんは、おりからの大学紛争に遭遇する。持ち前の気質からなのか、清水さんはその渦中に飛びこみ、大学と学生が激突する矛盾を引き受けた。研究は放置され、大学とも学生とも溝が深まるなか、ついに一人の学生が自殺した。生命を探究しようとしていた研究者にとって、この事態がもたらした意味は大きかった。

清水さんはしばらく沈潜ののち、迷妄を払うかのように本格的な生命探究に没入していった。連日連夜、顕微鏡で生命現象を覗きはじめたのである。オルガネラに発現する「生きている状態」の研究がこうして火ぶたを切って落とされた。やがて、「生命を捉えなおす」という構想がふくらみ、その実証に立ち向かう日々が始まった。一人の日本の科学者の草の日々であったろう。

ところで、清水さんはずいぶん以前からたいていカメラを持ち歩いている。道端に変わった群生物があるとパチリ、水の流れが変わっているとパチリ、屋根の向こうの雲があやしいとパチリ、屋根の向こうの雲がおもしろいとパチリ、さまざまな現象や物象を撮る。

シンポジウムの主宰をしたり、講演をしているときも、壇上やフロアで聴衆を撮る。「記録のためですか」と尋ねると「人の動きは不思議なので」と笑われた。もう少し食い下がって尋ねると「オーダーパラメータに関心があるんです」という答えが返ってきた。

それから十数年たって、ある会合で一緒になった。あいかわらずカメラを持っておられる。ところが今度は、その場にいる参加者をちょっと寄って撮っている。それが何カットも続く。どうも二人ずつを撮っている。ツーショットなのではない。まわりの連中の中でのちょっとはみ出た二人なのである。また尋ねてみたら、「うん、デュアリティ(duality)が気になるんでね」と言われた。

オーダーパラメータとデュアリティ。これは清水さんがとても大事にしている「発現の様子」をあらわす現象や物象である。もちろんそれをカメラで証拠写真にのこしているのではない。きっとアタマの中のシャッターが切り続けられているのである。

最近の清水さんはずいぶん先の先のほうを見つめているようだ。「共存化」のこと、贈与の逆の「与贈」のこと、生︲情報系がふるまう「相互誘導合致」の場のこと、さらには浄土真宗の碩学だった曾我量深の唯識思想などに関心を寄せている。与贈とは先に与えてから後に何かがおこること、相互誘導合致は2つの場の関与関係のこと、曾我量深は越後出身の仏教的世界観の提案者である。たまにお会いすると、たいていそういう思案中のテーマについて綴った最新の草稿をA4数枚ぶん渡される。いっときも仮説を中断することがないようなのだ。