父の先見

どうぶつ社 1986

Ashley Montague

Growing Young 1981

[訳]尾本恵市・越智典子

ゴニスター第五伯爵が鯉の内臓を食べると長寿になれると信じて、その日々の経緯を日記にのこした。その日記が百数十年後になって発見された。興味をもった連中が日記の記述にしたがってあちこち探索してみたところ、ある城の一室で化石のように蟄居していた老いぼれが発見された。伯爵だった。その姿はまるで類人猿の胎児がそのまま二百歳ほど成長した様相と顔貌だった――。

オルダス・ハクスリーの『夏幾度も巡り来て後に』(近代文藝社)である。このコントをオルダスが書いたのは、兄の生物学者であったジュリアン・ハクスリーが「ネオテニー」(neoteny)を研究していたのに惹かれたせいである。ジュリアンは一九三二年に『相対成長の諸問題』を発表して、成長には加速もあるが遅延もありうることを示し、遅延のばあいは発生早期の特徴が遅れて成体になってから発現すると仮説した。ジュリアンはその最もいちじるしい例がネオテニーだと考えた。

一部の身体的特徴が幼児あるいは幼形のまま、成長したのちにもあらわれてくるのがネオテニーだというのだ。オルダスはこれにピンときて、ゴニスター第五伯爵の筋書きを思いついた。兄が研究していた相対成長とはアロメトリー(allometry)のことで、体の各部分の全体に対する相対的な成長度のことをいう。

スタンリー・キューブリックの《二〇〇一年宇宙の旅》のラストシーンの“生き物”は老人なのか幼児なのかわからない。評伝によると、キューブリックはあのころしきりにネオテニーを研究していた。

オラフ・ステープルドンの『最後にして最初の人類』(国書刊行会)の最後に登場してくる人間は、成人に達するのになんと二〇〇〇年をかけた。ティンカーベルを連れまわしているジェームズ・バリのピーターパンや時間泥棒に疑問をもつミヒャエル・エンデのモモは、成長を極度に遅らせたがっていた。大人になりたくなかったのだ。ピーターパンやモモだけではない。日本でいうなら桃太郎も一寸法師もかぐや姫も、親指姫も三年寝太郎も、いずれもネオテニーを最大限に引きのばしている典型的な童話や昔話なのである。

ネオテニーはいろいろなところに見られる。ミッキーマウスからドラえもんまで、鉄腕アトムからちびまる子ちゃんまで、大半のマンガの主人公はネオテニーにかかっている。頭でっかちで目が大きくて、その表情は幼児にもわかるようになっている。

連載マンガの推移に顕著なことであるのだが、フクちゃんも鉄腕アトムもワカメも発表当初の表情や輪郭より、連載がすすんでからの表情や輪郭のほうがよほど幼稚で、かわいらしくなっているものなのだ。顔にくらべると、体のサイズがうんと小さい。

いったい世界中の物語はなぜこんなにもネオテニーが好きなのか。実は哺乳類・ヒト属・人間は生物のなかでも最も劇的にネオテニー戦略を活用した生物だったのである。人類学者であって解剖学者でもあるアシュレイ・モンターギュも、そうした人間におけるネオテニー戦略を強調したくて、本書を書いた。

ネオテニーは発育過程が「遅滞」あるいは「遅延」することによって、胎児や幼児の特徴がそのまま保持される風変わりな生物学的な現象をいう。あきらかに生物的な戦略だ。マルセル・デュシャンはこれを「レタデーション」(retardation)と言って好んだ。

どのように「遅滞」がおこっているのかということをわかりやすく知るには、ひとまず動物たちの進化のステップの前後の特徴を見るといい。たとえば魚類は進化して両生類になる。そこでカエルをよく見てみるといい。カエルの子はオタマジャクシという魚類のかっこうになっている。なぜオタマジャクシはカエルの子であるのに、お父さんのカエルに似ないで、ひとつ前の動物の姿を選んだのか。

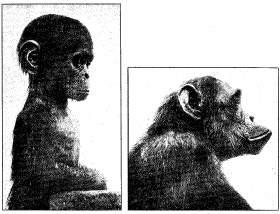

チンパンジーとヒトとは進化の系統樹では隣りどうしになっている。ところが、そのヒトの赤ちゃんの顔はお父さんにもお母さんにもまったく似ていない。何に近いかといえばサルやチンパンジーの赤ちゃんの顔に近い。

それなら成長したはずのヒトの大人は何に似ているか。そうなのだ、ヒトの大人もやっぱりチンパンジーの赤ちゃんに似ているのである。いったいこれは何を意味するか。ヒトの大人はゴニスター第五伯爵だということなのである!

いまあげた例は実は系統発生におけるネオテニーの例で、生物学的には「ペドモルフォシス」(paedomorphosis)とかプロジェネシス(progenesis)という。ペドモルフォシスは「幼形進化」と訳す。系統発生している生物において、先行した生物の幼形にみられた特徴が後発してきた生物の成体にジャンプして発現してくることをさしている。

一方、個体発生において幼形(幼児)にみられる特徴が成体まで保持されること、いいかえれば成長を極端に遅滞させて幼い形質をあえて残存させている現象がネオテニーである。「幼形成熟」と訳す。いずれもギョッとする現象だ。ただし広い意味ではペドモルフォシスをネオテニーに含むことも多く、最近では生物学の議論ではないときは「幼形進化」も「幼形成熟」も総じてネオテニーといっている。

おそらくネオテニーは、特定の生物がなんらかの理由で採択した勝ちのこりのための戦略か、さもなくばよんどころない「出し遅れの証文」のような戦略なのである。スティーヴン・グールドは『個体発生と系統発生』(工作舎)という大著において、ネオテニーとは生物の生活史戦略だという主張をした。

いったいどういう戦略シナリオなのだろうか。もともとは捨てばちなシナリオだったのか、あるいはシナリオのない着手金のようなものだったのか。それが図に当たったので進化のエンジンに使ったのか。それともヒトの利己的遺伝子の用意周到のシナリオだったのか。用意周到だとすれば、ネオテニーすることで何の利益があったのか。

数行前に書いたように、ネオテニーはふつうは「幼形成熟」というふうに訳す。ところがこう訳したとたんに混乱が始まる。幼形において成熟しているのか、成熟のなかに幼形を残したのか、にわかには見えてこなくなる。

これはわれわれが進化は成長する大人に向かい、退行は幼形や縮退に向かうと思いこみすぎているせいである。生物によっては、進化と退行を成長の加齢によって分別してはいけないのだ。いや、生物の特定の特徴を、進化論が主張する適応的変化だとみなす説明はあまりあてはまらないといったほうがいい。ネオテニーは適応的変化ではなくて成長的変化がおこした出来事なのだ。

科学におけるダーウィニズムの驀進のなかで、適応的変化よりも成長的変化を重視するには、けっこうな勇気がいる。今日のように自己組織化の科学や複雑系の科学が発達していればまだしも、ネオテニーの最初の発想はダーウィンの進化論が出た直後から話題になりはじめたものなのだ。そのためネオテニー理論は進化論の何を証明するための理論なのかをたえず問われ、ときにはラマルキズム(ラマルク主義)への堕落だと謗られ、ときにはネオラマルキズムともニューダーウィニズムともみなされ、その理論的な確立にはかなり手間どった。

以下、そうしたネオテニー研究史のいくばくかを追っておく。

ダーウィンの『種の起源』が広まりつつあった時期、自然淘汰が適者生存という進化をもたらすというグランドセオリーをめぐって、何百何千もの動物好きたちが、自分が観察している生物たちにそのグランドセオリーがあてはまるのかを凝視していた時期があった。

そんななかの一八六六年、比較生物学の泰斗カール・フォン・ベーアがギリシア語の「子供」(paedo)と「生成」(genesis)を合成して「ペドジェネシス」(幼生生殖)という造語を発表した。性的には早熟だが、他の体の部分の大半が幼形もしくは胚のままである幼虫などを観察しての判断だった。ベーアの考えでは、昆虫の幼虫が構造的に交尾できないから単為生殖をするというのがペドジェネシスだった。

つづいて一八六八年、ペンシルヴァニア大学の古生物学者エドワード・コープが自然淘汰だけで進化を解読することに限界を感じて、「加速と遅滞」にまつわる法則のような見方がありうることを発表した。自然淘汰がもっぱら適者生存によってもたらされるのに対して、加速や遅滞はどんな適応度とも関係なく自律的に進化や分化にかかわっているとみなしたのだ。

この見解にはダーウィンもすぐに関心を寄せて『種の起源』第六版でコープのヒントをとりいれようとするのだが、ペドジェネシスの特色を生殖年齢の遅滞現象とみなしたため、のちにコープによって批判された。コープは形態的特徴の遅滞にこそ鍵があると見ていたのである。

さらにもうひとつ。これがネオテニーという用語が生まれた直接の現場になるのだが、一八八四年にバーゼル大学の動物学者のユリウス・コルマンがイモリやアホロートル(メキシコサンショウウオ=日本でも人気が高いウーパールーパーのこと)の水棲の幼態の特徴をしるすときに、「ネオテニー」という言葉をメモ書きのように使った。ギリシア語の「若さ」(neos)と「延長する」(teino)とを合わせた造語で、幼態でありながら性的に成熟していることがネオテニーの意味だった。

これでだいたいの準備が整った。

次は一九二〇年代での二人の鬼才の登場である。一人はイギリスのレディング大学の動物学者ウォルター・ガースタン(ガルスタング)である。ヘッケルの「個体発生は系統発生をくりかえす」という有名なテーゼにいちゃもんをつけた。「個体発生は系統発生をつくりだす」というふうにしたのだ。このヘッケル批判は勇ましかった。

ついでガースタンは、一九二二年にさきほど紹介した「ペドモルフォシス」という用語をつかって“人間の生物学”にとりくみ、ヒトのように高度に進化した生物では、過去においてその種の個体の胎生期にみられる構造的特徴が成体でも機能できるようにしたのではないかという仮説をたてた。サルにおいては一時的な特徴でしかなかったものが、ヒトでは決定的な特徴になったことに注目したのだった。

もう一人はアムステルダム大学で解剖学や内分泌器官の研究をしていたルイ・ボルクである。ボルクはサルと類人猿とヒトを比較して、ヒトの歯が小さいこと、乳歯がしばしば存続することなど一六種類のちがいに気がついて、このような特徴はヒトが成人としての特徴よりも乳児や幼児の特徴を保存しようとしているのではないかと考えるようになっていた。さらに一九二〇年代に入ると、成長プログラムの中には「遅延」というプログラムがあって、その「遅延」こそがヒトなどの内分泌活動を促しているという仮説に達した。

こうして一九二六年、ボルクはのちに有名になった『人類形成の問題』のなかで「胎児化現象」(fetalization)というコンセプトをつかって、次のように書いたのだ。「ヒトは性的に成熟したサルの胎児なのである!」。

ボルクが表明したことは画期的だった。サルの個体発生では一時的にしかあらわれない特徴がヒトではそのまま保存されていること、サルの成長にくらべてヒトの成長はひどくゆっくりしていること、そこには相対成長もはたらいていること、そうだとすれば哺乳類の中でヒトのように成長速度を遅らせた生物が言葉や知性をもつようになったのは、ひょっとしたらネオテニーの“おかげ”だったのではないかということ、これらのことを一挙に吐露したからだ。

ガースタンとボルクのネオテニーとペドモルフォシスの仮説は、その後さまざまに発展していった。J・B・S・ホールデンは「人類の進化はひとえに成長の遅延によっている」と言って、「もし人類が過去と同じ方向に継続していくのなら、教育の期間はもっと延長されることになるだろう。かれら未来人は、われわれの多くが幼児のあいだに失ってしまった特徴を成人まで保持するだろう」とぶちあげた。

大英博物館の自然史館館長だったギャビン・デ・ビーアは『発生学と人類の進化』を書いて、ペドモルフォシス(幼形進化)こそが形質の進化をおこす要因で、ネオテニー(幼形成熟)こそが役にたたない形質の消失を企てる要因だと説いた。デ・ビーアは新たな特徴が成体段階に由来する生物に対して、新たな特徴が幼体段階に由来する生物の進化的飛躍がいちじるしいことを訴えたのである。

ついで一九五〇年代になると、ネオテニーは人間の脳を肥大化させ充実させた最大の原動力だったのではないかという、すこぶるネオテニー全面賛歌的な仮説まで飛び出してきたのだが、しかし他方では、ネオテニーを生物学的な深部によってうけとめ、そこから生物哲学や人間哲学を編み出そうとする動きもあらわれてきた。

哲学ではアルノルト・ゲーレンである。この現代ドイツ哲学を代表する哲人は『人間―その本性および世界における位置』や『人間の原型と現代の文化』(ともに法政大学出版局)で、ボルクの「遅滞」に強く惹かれ、人間の深部にひそむ精神のゲシュタルト(形態素)をリリースするにはネオテニー的な遅滞を生物的なるものから意識的なるものにまで留めおくべきかもしれないと考えた。

ゲーレンに触発されたのが、同じドイツの動物行動学のコンラート・ローレンツだったろう。ローレンツはゲーレンの著書に共鳴して、人間の構成的特徴がいたずらに特殊な環境に依存せずに、むしろ内なる環境の発露に向かっていこうとする意志を形成したことを称えるのであるが、その内なる環境に向きあえる力はネオテニーが生み出したのだと結論づけたのだ。

人類学からはデューク大学のウェストン・ラバーが『動物としてのヒト』を著して、人類が野生動物から身を守るために自己家畜化をおこしたことは、男性と女性と子供という“三型性”の社会文化を発展させ、宗教と教育というかけがえのないものを創出したのだが、そのように人類がなりえたのはネオテニーのせいだったろうという家族社会論的なメッセージを発信した。このメッセージをさらに文明論的に発展させたのがアラスカ大学のR・D・ガスリーである。

ガスリーは人類が文化を創造しえたのは、胎内期間が短くて未熟児として放りだされた幼児たちがネオテニーによって成長を遅滞させることによってさまざまな遊びや実験やコミュニケーションに夢中になったおかげではないかという仮説を提出した。この「こども文化創発説」はかなりおもしろい。

こうして本書のアシュレイ・モンターギュがネオテニーをめぐる幅広い議論を点検して、絞るところを絞り、捨てるところを捨て、拡張すべき方向を暗示することになったのだ。もともとは心理学と人類学の研究者で、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでマリノフスキーに学び、アメリカに帰化してからはルース・ベネディクトのもとでアボリジニの調査に携わっていた。

モンターギュはいくつもの学会論文でネオテニー研究を発表して、その一方で『人間関係と人間性の教育』(明治図書出版)や『暴力の起源』(どうぶつ社)や『愛としぐさの行動学』(海鳴社)などを著し、得意の解剖学と自然人類学者としての視点を交差させる独自の見解をあれこれ発表していたのだが、本書では、ガスリーにも共通する「子供にとどまることがもたらす人間文化の可能性」のほうにネオテニー理論を発展させた。

以下、本書でとくにぼくが共鳴したところだけを紹介して、モンターギュのネオテニー思想のエッセンシャルなところを伝えたい。ネオテニーがそもそもどのようなシナリオをもった戦略であったかという解答のヒントも出てくる。

人間以外の類人猿や霊長類では、赤ん坊は母親の体毛につかまって運ばれる。そのため母親はいつも近くにいて赤ん坊との接触をなるべく保っている。しかし人間の両親には赤ん坊がしがみつく体毛はなく、赤ん坊の日中は保護者からおうおうにして引き離されている。このため赤ん坊は大声で泣いて、注意を促そうとする。要求が存分に満たされていれば、赤ん坊はまったく泣かないとみていいだろう。

人間がこのような特徴を赤ん坊の時期に発揮することがネオテニーの効だとすると、人間には「泣くこと」も大事なシナリオだったということになる。実際に、人間はあらゆる生物のなかでただ一種だけ、涙を流して泣く動物なのだ。

なぜわれわれは泣くようになったのか。赤ん坊は瞼をかたく閉じて泣きさけぶ。泣きが激しいほど瞼はしっかりと閉じられる。目の結膜とその下層にある血管の圧力に対抗するためである。なんらかの理由で瞼を強く閉じられないと、突然の咳やくしゃみによって小血管を破裂させかねない。また長々と泣き叫ぶには、涙がともなわなければ危険なことになる。鼻と咽喉の粘膜を乾燥させかねないし、繊毛の活動が止まりかねない。涙は赤ん坊や幼児の抗菌作用を担っているのである。リゾチームのはたらきを活性化させるのだ。

こうした生理的なはたらきは、一方において人間における意識や言葉の発達のひとつのトリガーとしての「感泣」というはたらきを、いちじるしく発達させた。大人は久しく忘れてしまったかもしれないが、「感泣」は幼児社会や子供社会のコミュニケーションの最大の吸引力であり発信力になったのである。また、そのことが幼児や子供に意識の内奥を開かせていくトリガーになったのである。

人間の大人にはこの「感泣」があえて遅滞されて保持されているようだ。それが証拠に、昔話や小説や映画や演劇やドラマは、大人にひそむ延長された涙を流させる。大人たちはそれを懸命にこらえているだけなのだ。われわれの心に「共感」というものが去来するとき、きっと「涙ぐむ」ということに何か深いものを感じられるようになっているにちがいない。おそらくネオテニーのシナリオはこのあたりのことにまで波及していると見ていいだろう。

ひるがえって、人間の幼児がながいあいだ無力であり弱々しいことが、人間社会や人間文化の根本的な基礎だったのである。

人間における未熟な期間の長さは、たんに絶対的に長いのではなくて、一生の長さに対する割合からみても他のどんな生物より長くなっている。また、胎内で一人で子宮にいたということ、生まれてすぐに乳房につかまる競争相手がいないということも、人間の赤ん坊に独自なことだった。むろん双生児のような例外はあるものの、大半の人間の子は未熟であって、かつ一人ずつが十全な保護をうけられるようになっている。

これらは体毛を失い、アドレッサンス(発情期)を失った人間が、性的なリビドーが高まって異性を求める前にあえて長い小児期をもつように組み立てたネオテニー戦略だったのであろう。

人間の幼児期や小児期という「大幅にのばされたフラジリティ」こそが、人間が人間であろうとするための分母的な時空なのである。子供はネオテニーの本質であって、それゆえにつねに新しい存在なのである。あとは大人たちが、このつねに新しい存在を感じられるかどうかだけだ。それにはときどきは涙ぐんで、人間のフラジャイル・ネオテニーの本質が「子供を延長させた涙もろさ」にあることを思い出してみることだろう。あるいは奈良美智や町田久美や村上隆の現代アートにネオテニーを感じて唸ってみることだろう(追記:現代アート・コレクターの高橋龍太郎さんが二〇〇九年に「ネオテニー・ジャパン」という、とてもラディカルな展覧会を催した)。

これで、モンターギュがどのようにネオテニーと人間社会や人間文化をつなげようとしているかの見当がついたのではないかと思う。本書はネオテニーについての本であって、「子供という大人」とは何かを考えるための本なのである。モンターギュは「子供は成長するネオテニーだ」と断言したいのだ。

ところで、モンターギュは本書の最後でスティーヴン・グールドを絶賛した。とくに大著『個体発生と系統発生』を評価して、ネオテニー理論の最新の担い手がグールドであることを公言して憚らなかった。ぼくもそのことについては第二〇九夜の『パンダの親指』(早川書房)に書いておいたのだが、モンターギュはその焦点をネオテニーだけに絞ってもすばらしいと褒めたたえた。そのグールドにこういう一文がある。「人間たちがネオテニーを文化として受容できることがあるとすれば、それはわれわれ成人が自分自身の幼児期に学ぶことではあるまいか」。

味のある一文だ。まさにそうなのだ。われわれは少年期と少女期を捨てすぎたのである。だったら、これをいつか取り戻すべきだ。そう、「幼なじみの生物学」を取り戻すべきなのだ。

では最後に、最初に戻ろうとおもう。

ピーターパンは本名はピーター・パンである。パンはロンドンのケンジントン公園で乳母車から落ちたところを乳母が見つけられなかったため、歳をとらなくなった。そこでネヴァー・ネヴァー・ランド(ネバーランド)に移り住んで、妖精ティンカーベルと冒険を始めた永遠少年になる。ネバーランドにはやはり親とはぐれて歳をとらなくなった子供たちがいる。ロストボーイたちだ。しかしパンはそのような子供たちに容赦をしない。ロストボーイは大人になろうとしすぎているからだ。

そうしたピーター・パンが唯一認めるのが、宿敵とはいえ、大人の象徴としてのジェームズ・フック船長だった。狡猾で獰猛な海賊の親分ではあるが、どうにも憎めない。けれども全員が見守る中、パンはフックと一騎打ちをして追いつめる。フックはわざと武器をおき、パンを逆に挑発する。パンはそれに乗ってフックをチクタクワニが待ちかまえる海に蹴り落とす。フックはそれを予想していたらしく、「丸腰の者を蹴ってとどめをさすとは、どこまでも人間として劣る奴」と言って、笑いながらワニに食われていった……。

ジェームズ・バリがピーター・パンとフック船長のあいだのどこにネオテニー・バランスをおいたのかはあきらかだ。少年は成長を拒み、残忍なまでに肥充した船長は子供にとどまる者を憎んだのである。あとはジョニー・デップがそこをどう演じるか、それだけだ。