父の先見

東京書籍 2006

数ある古代日本の謎のなかでも物部(もののべ)の謎ほど、深くて怪しいものはない。

研究者たちも、こと物部をめぐっては百花繚乱というよりも、むしろお手上げの状態だ。ぼくもかつて直木孝次郎や鳥越憲三郎のものや、70年代後半に出版された黛弘道の『物部・蘇我氏と古代王権』とか、畑井弘の『物部氏の伝承』などを読んでこのかた、物部氏をめぐる謎をずうっと気にしてきたのだが、どうにも埒があいてはいなかった。

いろいろ理由があるのだが、なかでも、和銅3年(710)の平城京遷都のおりに、石上(物部)朝臣麻呂が藤原京の留守役にのこされてからというもの、物部一族は日本の表舞台からすっかり消されてしまったということが大きい。この処置を断行したのは藤原不比等だった。このため、物部をめぐる記録は正史のなかでは改竄されてしまった。物部の足跡そのものを正確に読みとれるテキストがない。

だから物部の歴史を多少とも知るには、『古事記』はむろんのこと、不比等の主唱によって編纂された『日本書紀』すらかなり読み替える必要がある。のちに『先代旧事本紀』(せんだいくじほんぎ)という物部氏寄りの伝承をまとめたものが出るのだが、これも偽書説が強く、史実として鵜呑みにすることは、ほとんどできない。

なぜ物部はわかりにくいのか。なぜ物部一族は消されたのか。たんに藤原氏と対立しただけなのか。その物部氏はなぜ『先代旧事本紀』を書かざるをえなかったのか。こういうことはまだあきらかにはされていないのだ。

いったい物部は歴史を震撼とさせるような何かを仕出かしたのだろうか。それとも、物部の足跡を辿られては困るようなことが、日本史の展開のなかや、記紀の編纂者たちの事情にあったのだろうか。こういうこともその全貌はわかってはいない。

けれども、記紀、古代歌謡、『先代旧事本紀』、各地の社伝などを徹底的に組み直していけば、何かは見えてくる。その何かは、ひょっとしたらとんでもないことなのである。とくに神武東征以前における物部の祖にあたるニギハヤヒ(饒速日命)の一族の活躍は、古代日本の本質的な謎を暗示する。

一方、畑井弘の研究がすでに示唆していたことであるが、実は物部一族とよべるような氏族はいなかったという説もある。

物部とは、「物具」(もののぐ=兵器)を中心とする金属生産にかかわった者たち、「フツノミタマ」を祀っていた者たち、「もののふ」として軍事に従った者たちなどの、幾多の「物部八十伴雄」(もののふのやそとものお)と、その後に「物部連」(もののべのむらじ)としてヤマト王権の軍事・警察・祭祀をつかさどった職掌にあった者たちとの、すべての総称であったのではないかというのだ。

まあ、そういう説があるのはいいだろう。しかし、仮にそうだとしても、やはりそこにはフツノミタマを奉じる一族がいたであろうし、石上神宮の呪術を司る一族がいたはずなのだ。そして、その祖をニギハヤヒと認めることを打擲するわけにはいかないはずなのだ。ぼくは、やはり物部一族が“いた”と思いたい。

では、物部とはどんな一族だったのか。出自はどこなのか。物部が仕出かしたこととは何なのか。ヤマト朝廷と物部の物語はどんな重なりをもっていたのか。

一般には、物部氏の名は、蘇我氏の「崇仏」に反旗をひるがえした物部守屋の一族だというふうに知られてきた。神祇派が物部氏で、崇仏派が蘇我氏だと教えられてきた。

しかし、こんなことは古代日本史が見せたごくごく一部の幕間劇の出来事にすぎず、そのずっとずっと前に、物部の祖先たちがヤマトの建国にあずかっていたはずなのである。このことについてはあとで詳しくのべるけれど、いまそれを端的にいえば、神武やヤマトタケルの東征に先立って、すでに「物部の祖」たるニギハヤヒのヤマト君臨があったのだろうということになる。

本書は、この謎にかかわって、類書にない仮説を展開してみせた。著者の関裕二には、これ以前に『蘇我氏の正体』『藤原氏の正体』があって、その総決算としてごく最近に本書が綴られた。1998年にも、本書の前身にあたる『消された王権・物部氏の謎』を書いた。

著者は歴史作家という肩書になっているが、1991年に『聖徳太子は蘇我入鹿である』を発表して以来、つねに古代日本の語られざる謎の組み上げをめざして知的踏査を試みてきた。最近は『かごめ歌の暗号』で、例の「籠の中の鳥」の正体を追いかけた。その姿勢と鋭い推理力は、そんじょそこいらのアカデミシャンの顔色をなさしむるところがある。お偉いさんたちの学説にも惑わされていない。むろん、お偉いさんの成果もそれなりに咀嚼している。

とはいえ、これから紹介する著者の仮説が全面的に当たっているかどうかは、わからない。いろいろ齟齬もあるし、まだ論証が薄いところも少なくない。なにしろ物部氏の謎は、古代史の謎のなかの謎なのだ。けれども、ぼくが類書を読んできたかぎりでは、いまのところはこの仮説が一番おもしろい。まあ、覗いてみてほしい。

仮説のクライマックスに入る前に、古代日本の最も重大な前史にあたるところを、予備知識として理解しておいたほうがいいだろう。記紀神話に属するものだ。

したがって、これから書くことには史実とはいえないところが多いのだが、あるいはまだ確証されていないことも多いのだが、それならそれらのすべてデタラメかというと、必ずしもそうとは言い切れない。そこを忖度して、まずは読まれたい。大事なのは、アブダクションの効いた想像力をはたらかせることだ。

時代は天皇初代の神武のころの話に一気にさかのぼる。『日本書紀』には、こう書いてある。

出雲に国譲りを強制したアマテラスの一族は、使節や息子たちを「地上」に降臨させることを思いつく。何度かの失敗のあと、ホノニニギノミコトが全権を担った。ホノニニギは猿田彦らに導かれて真床覆衾(まどこおうふすま)にくるまり、日向の高千穂に降りた。

ホノニニギはその後、長屋の笠狭碕(野間岬)に赴き、さらに南九州の各地で子孫を落とすと、そのなかからヒコホホデミ(山幸彦)が衣鉢を継承し、その子にウガヤフキアエズが生まれた。さらにその子にイワレヒコが育った。これが『書紀』によって初代天皇とされたカムヤマトイワレヒコこと、神武天皇である。

神武は45歳のときに、こんなことを側近たちに洩らした。「わが天祖(あまつおや)が西のほとりに降臨して179万2470余年が過ぎた。しかし遠く遥かな地では、われらの徳も及ばず、村々の長(おさ)も境を分かって互いに争っている。ついては、シオツチノオジ(塩土老翁)に聞いたところ、東のほうに四方を山に囲まれた美しい土地があって、そこに天磐船(あまのいわふね)に乗って飛び降りた者がいるらしい。

思うに、そここそわれらの大業を広めるにふさわしいのではないか。その飛び降りた者はニギハヤヒノミコト(饒速日命)という名だとも聞いた。私はその地に赴いてみようかと思う」。

神武は、この年の10月5日、もろもろの皇子や軍団を率いて東をめざした。神武東征のスタートである。

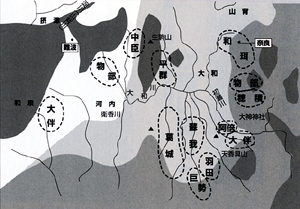

北九州の遠賀川付近から瀬戸内に入り、ついに難波碕に辿り着いた。そこから淀川をさかのぼって河内の草香邑(くさかのむら)に寄り、ついで竜田(奈良県葛城郡王子)へ向かおうとしたところ、あまりに道が狭く、生駒山に方向転換をした。

このとき、この神武の動向を聞きつけた者がいた。長髄彦(ナガスネヒコ)である。どうやらそのあたり(河内・大和一帯)を押さえている土着の首長らしい。

長髄彦は「天神(あまつかみ)がやってくるというのは、わが領域を奪おうとしているにちがいない」と判断し、兵をあげて神武一行と対峙した。両軍は孔舎衛坂(くさえのさか=東大阪日下町)で激突し、神武の兄のイツセノミコト(五瀬命)が負傷した(その後、イツセは紀の国で亡くなった)。

苦戦を強いられた神武一行は、「私は日神(ひのかみ)の子孫なのに、まっすぐ東に向かったのはまちがいだった」と言い(太陽の運行に逆らったと言い)、タギシミミノミコト(手研耳命)を先頭に、迂回して熊野からヤマトに入ることにした。

熊野にはタカクラジ(高倉下)という者がいて、あるとき夢を見た。アマテラスがタケミカヅチ(武甕雷神・建御雷神)に語って、「葦原中ツ国はまだ乱れている。お前が行って和ませなさい」と言われたというのである。タケミカヅチは自分が行かなくとも、私のもっている立派な剣があれば平定は可能だろうから、これを天孫(神武)に提供しようと判断した。

この剣は「フツノミタマ」というものだった。タカクラジが夢からさめると、はたして「フツノミタマ」が蔵にある。さっそく神武に差し上げた。

かくて神武は進軍を始めるのだが、道が険しくて難渋する。そのとき八咫烏(ヤタノカラス)が飛んできて、神武の一行を導いた。そこにヒノオミノミコト(日臣命)が加わった(ヒノオミは大伴氏の祖。道臣命ともいわれる)。

それでも一行はやはり苦戦を強いられたのだが、なんとかヤマトに近づき、莵田(うだ)の高倉山(奈良県大宇陀)にのぼって周囲を見渡すことができた。国見丘にヤソタケル(八十梟師)が軍団を従えて陣取っているのが見えた(『古事記』ではヤソタケルは土蜘蛛とされる)。これではヤマト入りは難しい。どうするか。

するとその晩、神武は夢を見た。天神(あまつかみ)があらわれ、こう告げた。「天香具山の社のなかの土をとって、天平瓦(あまのひらか)を80枚つくり、あわせて厳甕(いつへ)をつくり、天神地祇を敬って祇り、厳呪詛をおこないなさい。そうすれば敵は平伏するだろう」。

神武はさっそく、シイネツヒコ(椎根津彦)に蓑笠をかぶらせて老父の恰好をさせ、弟には老婆の恰好をさせ、天香具山の土をとりにいかせた。案の定、敵兵が道を埋めていたが、二人の姿を見ると「みっともないやつらだ」と笑い、口々に罵声を浴びせた。その隙をついて二人は山に入り、土をとって帰ってきた。神武は丹生の川上(吉野あたり)で八十平瓦(やそひらか)と厳甕をつくって、天神地祇に祈って敵の調伏をした。

事態は突破できそうだった。神武たちはいよいよ長髄彦を攻めた。すると長髄彦が使いをよこして、こんなことを言ってきた。

「すでにこの地には天神(あまつかみ)のクシタマニギハヤヒノミコト(櫛玉饒速日命)が降りてこられ、わが妹のミカシギヤヒメ(三炊屋媛)を娶り、ウマシマジノミコト(宇摩志麻治命=可美真手命)をお生みになり、この地をヤマトと名付けられました。そこで私はニギハヤヒを主君として仕えているのです。いったい天神はお二人いるのでしょうか。ひょっとしたらあなたは天神の名を騙り、この地を乗っ取ろうとしているのではないですか」。

神武が答える。「天神の子はたくさんいるのです。もし、あなたが主君と仰ぐニギハヤヒが天神の子であるというなら、必ずその証拠の品があるはずでしょう。それを示してほしい」。

さっそく長髄彦は天羽羽矢(あまのははや)と歩靫(かちゆき)を差し出した。神武は納得する。ところが、長髄彦は戦さをやめる気はなかった。これを察知したニギハヤヒは事態がねじれていくのをおそれて、長髄彦を殺してしまった。

神武はニギハヤヒのこの処置を見て、ニギハヤヒが自分に忠誠を誓っていると判断し、和睦し、寵愛することにした。かくしてニギハヤヒは物部氏の祖となった。神武は、初代天皇ハツクニシラススメラミコトとして即位した。

これが、『日本書紀』が伝えている物部氏の物語の発端のあらましである。それは、神武のヤマト入りと即位の物語を決定づけるストーリーとプロットをもっていた(ちなみに『古事記』にもニギハヤヒの一族が神武に恭順を示した話は載っているが、長髄彦の誅殺にはまったくふれていない)。

この、すこぶる曰く付きの物語で見逃せないのは、ヤマトにはすでに神武以前にニギハヤヒが降りていた(入っていた)だろうということ、そして、その地を「そら見つ日本(ヤマト)」と名付けていたということ、かつ、ニギハヤヒは神武同様のなんらかの神宝を持っていたということだ。

この記述にしたがうと、『日本書紀』はなんと物部氏と天皇家を同等にみなしていたということになる。つまりニギハヤヒは天津神の一族の祖か、さもなくばアナザー天孫族の一族のリーダーなのだ。それだけではなく、ニギハヤヒのほうが神武のヤマト入りより先なのだ。

これは天皇家に先行する「もうひとつの天皇家」を想定させるものとして、驚くべきことではあるが、ただし、これだけでは合点がいかないことも多々ある。

ヤマトを守るために戦おうとしていた長髄彦の勢力からすると、神武一行を蹴散らすのは容易だったはずなのに、それをしなかったのはなぜなのか。のみならず、ニギハヤヒは長髄彦を殺してまで、神武に対する恭順を示したのはなぜなのか。長髄彦がニギハヤヒを守って神武に対決した理由も、これだけでは意味がよくわからない。

いや、そもそも二人の天神(天津神)がいることの理由がわかりにくくなっている。天皇家の祖先にあたるホノニニギ以下の天孫族が九州を基盤に東に上ってきたのに対して、なぜにまたニギハヤヒは単独で直接にヤマトに入っていたのか、その事情も見えない。『日本書紀』はニギハヤヒがヤマト(大和=日本)の命名者だと書いているのだから、ヤマト朝廷のルーツもニギハヤヒにありそうなのであるが、その関係が見えにくい。

このような謎を解くには、さまざまな物部伝承を調べなければならない。本書もさまざまな伝承から仮説の鍵を持ち出している。

たとえばそのひとつ、島根県の大田(おおだ)に物部神社がある。ウマシマジを祀っている。

ここの社伝では、ウマシマジは神武東征にあたって神武を助け、その功績が認められてフツノミタマの剣を賜ったとある。ウマシマジはその後、天香山命(ウマシマジの腹違いの兄)とともに兵を率いて尾張・美濃・越を平定し、さらに西に進んで播磨・丹波をへて石見に入り、そこの鶴降山(つるぶせん)で国見をして、八百山が天香具山に似ていたので、そこに居を構えたというふうにある。

神武に恭順したのはニギハヤヒの子のウマシマジのほうで、そのウマシマジこそが各地の平定を引き受けたというのだ。この社伝通りだとすると、物部氏はずいぶん動きまわっていたことになる。しかし、この話でいささか解せないのは、それほどに統一ヤマトの成就に功績のあるウマシマジが、いったいなぜ大和から遠い石見あたりに逼塞するかのように収まってしまったのかということだ。

また、ひとつ。さっきも示しておいたように、物部系の事跡については『先代旧事本紀』という一書がある。平安期の延喜年間に書かれた。誰が書いたかはわかっていない。それはともかくとして、ここにはウマシマジは神武がヤマトに入ったのちに、天物部(あまのもののべ)を率いて各地を平定したことになっている。これは何なのか。

古代日本でアマという言葉をもつのは、「天なるもの」か「海なるもの」を示している。天ならば天孫系(天皇家ないしは渡来系)で、海ならば海洋部族の系譜だ。しかし、記述にはそのどちらとも言明されてはいない。こういうことはよくある。日本の事跡記述はデュアルなのである。

いずれにしても、天物部による各地の平定があらかた終わったあと、神武は即位し、ヤマト建国がなされた。『先代旧事本紀』はそのあとの出来事についても、気がかりなことを書いていた。

ウマシマジは天瑞宝(あまみつのたから)を奉献して、天皇のための鎮祭(しずめまつり)をとりおこなったというのだ。この天瑞宝が、物部氏の神宝として有名な「十種神宝」(とくさのかんだから)となったともある。このとき、ヤマト朝廷の「践祚」などに関する儀礼や行事が整ったというふうにも書いてある。

物部が天皇家に「十種神宝」を贈って、それが即位儀礼の中核になったとは、にわかに肯定しがたいけれど、では、ほかに初代天皇の即位に関する記述がどこかにあるかといえば、まったくお手上げなのだ。

天物部やウマシマジの地方での活躍は、『日本書紀』にも『古事記』にも載っていないことだった。しかし、こうした記述をそのまま認めるとすると、これは物部氏の儀式を天皇家が踏襲したというふうになろう。

これは聞きずてならない。いや、胸躍ることである。なぜなら、『日本書記』神武紀は、ニギハヤヒの貢献をあえて重視したわけだ。物部氏の祖が初代天皇即位にあずかっていることは、認めたのである。聞きずてならないにもかかわらず、無視はできなかったのだ。

いいかえれば、古代日本の中央に君臨する記紀テキストと、傍系にすぎない物部氏の記述とは、互いに不備でありながら、互いに補完しあっていると言わざるをえないのだ。ただし、そこには奇妙な「ねじれ」がおこっている。その「ねじれ」の理由こそ、おそらくは「天皇家の謎」にも「物部氏の正体」にもかかわっている。そう見ていくと、いろいろの事跡や記録が気になってくる。

こういうこともある。天皇即位後の最初の新嘗祭では、造酒童女(さかつこ)が神事をしたあと、物部氏が参加する。こういう例は数ある他の豪族には見られない。物部氏だけが関与しているトップシークレットなのだ。

また、ひとつ。こういうこともある。『先代旧事本紀』には、ニギハヤヒがヤマトに入ったときに、そこに猿女君(サルメノキミ)が同行していて、その猿女がその後の天皇の即位や鎮魂にあたって祝詞をあげたというふうにも書いているのだ。

猿女とは天の岩屋の前で踊ったアメノウズメの一族をいう。アマテラスによっては高天原パンテオンの収拾がつかなくなったとき(スサノオとの対立で)、これを救ったのが猿女たちだった。実はホノニニギの天孫降臨のときも猿女がかかわっている。その猿女がニギハヤヒの降臨にかかわっていた。

まあ、こういった話がいくらでも出てくるのだ。しかしながら、このような断片をたんに寄せ集めても、なぜ物部氏の儀式を天皇家が踏襲するのか、その真意はあいかわらずはかりがたい。「ねじれ」も浮上してこない。

まだまだ物部に関する記述は各方面にいろいろあるけれど、とりあえずはこのくらいにして、ごく基本的な材料は提供したということにしておく。

それでもすでに予想がつくように、これらの材料からはどうみても、物部氏が天皇家の君臨以前の王朝づくりにかかわっているのは確実なのである。ただ、「ねじれ」の原因が見えてこないのだ。

ぼくが本書をとりあげたのは、この「ねじれ」を暗示する出来事に関裕二が着目していたからだった。その着目点は一首の「歌」と「弓」にかかわっていた。

元明天皇が和銅元年(708)に詠んだ歌がある。『万葉集』に載っている。こういう歌だ。「ますらをの鞆(とも)の音(ね)すなり もののふの大臣(おほまへつきみ)楯立つらしも」。

元明天皇が誰かが弓の弦を鳴らしているのに脅えているらしい。岩波の『万葉集』の注解では、これから東北の争乱などを制圧するために、武人たちが軍事訓練をしているのを元明天皇は気になさっている。そういう解釈になっている。

しかし、東北の争乱を平定するための武人たちの訓練を天皇が脅えるというのは、おかしい。むしろ頼もしく思ってもいいくらいであろう。だからこの解釈は当たっていない。そこで、上山春平は「もののふ」は武人たちのことではなく、特定の物部氏のことだと見た。それなら「もののふの大臣」とは、石上朝臣麻呂のことなのである。当時の大臣だった。

石上は物部の主流の家系にあたる。石上神宮は物部氏を祀っている。数々の不思議な儀式もあって、しばしば「物部の呪術」ともいわれている。

たとえば「一二三四五六七八九十」(ひふみよいむなやこと)と唱えて、そのあとに「布瑠部由良由良止布瑠部」(ふるべゆらゆらとふるべ)と呪詞を加える。これは宮中で旧暦11月におこなわれてきた鎮魂祭(たましずめのまつり)とまったく同じ呪詞で、天皇家のオリジナルとは思えない。物部の呪詞がまじっていった。

そういう物部一族の頂点にいる石上朝臣麻呂が、兵士が弓の弦を鳴らすのとあわせて、楯を立てているというのだ。デモンストレーションである。おそらく天皇はそのデモンストレーションの真意に脅えているにちがいない。関はそのように推理した。

なぜそんな推理がありうるのか。実は、元明天皇は藤原不比等によって擁立された天皇だった。その元明天皇のあと、平城京の遷都がおこる。これによって不比等の一族の繁栄が確立する(857夜)。一方逆に、石上麻呂は、この歌の2年後に平城京が遷都されたときは、藤原京に置き去りにされた。そういう宿命をもつ。つまり中央から切られたのだ。不比等の仕業であったろう。

こういう事情を勘案していくと、元明天皇が恐れたのは、石上麻呂に代表される物部一族やその残党がおこしそうな「何か」を恐れていたということになる。その「何か」がデモンストレーションとしての「ますらをの鞆の音」に象徴されていたのであろう。それがつまり、弓の弦を鳴らす音だった。

古代日本では、弓の弦を鳴らすことはきわめて重要な呪術であった。その呪術を石川麻呂が宮中で見せたのだ。天皇はギョッとした。いや、もっとギョッとしたのは藤原不比等だったろう。

なぜなら、この呪術はもともとは三輪山の神を呼び出す呪術だったからである。タマフリの一種と見ればいい。しかし天皇と藤原氏には、こんなところで三輪の神が威力を見せてもらっては困るのだ。

三輪の神とは何かというと、言わずと知れた化け物じみたオオモノヌシ(大物主神)である。そのオオモノヌシを石川麻呂が宮中で持ち出した。オオモノヌシの呪術は、すでに藤原体制が整いつつあった現行天皇家にとっては、持ち出されては困る「何か」であった。

かくて話はいよいよクライマックスにさしかかる。ニギハヤヒは三輪の神の謎にかかわっていたのだ。

オオモノヌシについては、日をあらためて大いに議論しなければならないほど重大な神格をもっている。

いまはそこを省いて物部伝承の核心に向かっていくことにするが、それでも次のことを知っておく必要がある。オオモノヌシは古代日本形成期の時と所をこえて(時空をこえて)、二重三重に重要場面の中心人物になっているということだ。少なくとも二通りの重大なオオモノヌシがいる。出雲神であって、三輪神であるというデュアル・キャラクターとしてのオオモノヌシだ。A面とB面としておく。

A面のほうのオオモノヌシは出雲パンテオンで大活躍する。スサノオの6世孫にあたる。ただし名前がいくつもある。『古事記』ではオオクニヌシ(大国主命)、あるいはアシハラシコヲ(蘆原醜男)、ヤチホコ(八千矛)などとして、『日本書紀』では主としてオオナムチ(大己貴神・大穴牟遅神)として出てくる。

これらはまったく一緒だとはいわないが、まずは同格神ないしは近似神と見ていいだろう。しかも、これらには別名としてオオモノヌシの名も当てられている。いまはとりあえず「大国主」の名に統一しておいて話をすすめるが、それでも出雲神話における大国主は5つものストーリー&プロットに出てくる主人公のため、複雑をきわめる。

(1)因幡の素兎伝説、(2)根の国の物語、(3)八千矛の物語、(4)国作り神話、(5)国譲り神話、だ。出雲パンテオンは大国主だらけなのだ。

このうち、今夜の話にかかわってくるのは(4)と(5)である。(4)の「国作り」においては、大国主はスクナヒコナ(少名彦神)と協力して「蘆原中ツ国」を作ったということになる。「蘆原中ツ国」はヤマト朝廷ないしは原日本国のモデルだと思えばいい。もうちょっとわかりやすくいえば、いわば「出雲王朝」とでもいうべき国を確立させた。高天原の天孫一族(つまりは天皇の一族)に先行して、出雲近辺のどこかに国のモデルを作ったということだ。

ただし、この先行モデルがはたして本当に出雲地方の国のことだったのかどうかははっきりしない。別の地方の話かもしれないし、別のモデルが混じっているかもしれない。

(5)の「国譲り」においては、大国主はその国を、アマテラスあるいは神武、あるいはその後に続く天皇一族のヤマト朝廷作りのために、ついに譲ってしまったというふうになる。

話はこうだ。アマテラスは出雲をほしがった。そのためアメノオシホミミ(天忍穂耳命)を遣わしたが、戻ってきた。次に使者にたったアメノホヒノは大国主の威力に感化されて帰ってこない。そこでアメノワカヒコ(天稚彦)を使者とするのだが、殺されてしまった。その弔問のため、今度はアジシキタカヒコネが訪れたのだが、埒はあかない。

ついにタケミカヅチ(前出=のちの春日・鹿島の神)とフツヌシ(経津主命)が出向くことになった。タケミカヅチは大国主に出会うと、十拳剣(とつかのつるぎ)を抜いて、これを逆さまに波がしらに突き立てて脅し、「お前の領有する蘆原中ツ国は、アマテラスの支配すべき土地だ。どう思うか」と問いつめた。大国主は、その返事はわが子のコトシロヌシ(事代主神)が答えると言う。コトシロヌシは中ツ国をアマテラスに献上してもいいと言う。

やむなく大国主は、ついでタケミナカタ(建御名方神=のちの諏訪の神)を交渉にあたらせた。が、タケミナカタはタケミカヅチに押し切られた。こうして出雲は「国譲り」されることになった。

かくてアメノオシシホホミにあらためて降臨の命令がくだるのだが、オシホホミは自分のかわりに息子のホノニニギを行かせることにした。これが真床追衾による天孫降臨になる。

こういう展開になっているのだが、ここでイミシンなのは、国譲りをしたA面の大国主が、国を提供するかわりに出雲神をちゃんと祀りなさいと約束させていることである(これが出雲大社のおこりだとされている)。このことは、実は大国主が実はオオモノヌシであって、三輪の神でもあるということにつながっていく。

そこでB面のオオモノヌシのことになる。これは三輪にまつわっている。ずばり三輪の大神としてのオオモノヌシだ。

この三輪の神話もいくつかにまたがる。蛇体にもなるし、オオナムチの和魂(にぎみたま)にもなる。神武記では、オオモノヌシは丹塗りの矢と化して、セヤダラタラヒメ(勢夜蛇多良比売)に通じたし、『古事記』崇神記では、イクタマヨリヒメのもとに通う素性の知れない男としてあらわれ、実はその正体が三輪山のオオモノヌシだったという話になる。いろいろなのだ。

なかで注目すべきなのは『日本書紀』の崇神紀にのべられている話で、ここに古代日本の天皇崇拝から伊勢信仰にいたる、まことに重要な秘密の数々が暗示されている。そこから物部の秘密も派生する。大略、こういう話だ。

ミマキイリヒコこと崇神天皇は、神武から数えれば第10代にあたる。都を大和の磯城(しき)の瑞籬宮(みずがきのみや)に移した。ところが疫病が多く、治世の困難が続く。

いろいろ考えてみると、アマテラスとヤマトノオオクニタマの二神を一緒くたにして、しかも天皇の御殿内部に祀っていたのが問題なのだろうという気になってきた。

そこでトヨスキイリヒメ(豊鋤入姫)に託して、アマテラスを大和の笠縫に祀った。またヌナキイリヒメ(淳名城入姫)にオオクニタマを託した。けれどもヌナキイリヒメは病気になった。どうもいけない。このとき、崇神の大叔母のヤマトトビモモソヒメ(倭迹迹日百襲姫)が激しく神懸かった。トランス状態になった。

驚いた崇神はさっそく神占いをした。ヤマトトビモモソヒメの口を借りた神託は、「三輪の大神オオモノヌシを敬って祀りなさい」という意外なものだった。崇神はまだ納得がいかない。するとオオモノヌシは「わが子の太田田根子を祭主として祀れ」と言ってきた。

いったい大物主とか太田田根子とは何者なのか。けれども崇神は従った。太田田根子を捜しだしもした。こうして事態がしだいにおさまってきた。

やがてモモソヒメはオオモノヌシのもとに嫁いだ。けれどもオオモノヌシは昼のあいだは姿を見せず、夜に忍んでくるだけである。モモソヒメは堪えられずに、姿が見たいとせがむと、オオモノヌシは「翌朝の櫛匣を見よ」と言う。モモソヒメはそこに、おぞましい蛇の姿があるのを見た。オオモノヌシは蛇体だったのである。やがてモモソヒメは陰部を突かれ、死ぬ。巨大な箸墓(はしはか)に祀られた。いま、纏向(まきむく)遺跡のなかにある。

オオモノヌシによって大和が安泰になったので、崇神は次には、各地に四道将軍を派遣した。各地を平定しようというのだ。

北陸を大彦命に、武淳川別(たけぬなかわわけ)を東海に、吉備津彦を西海に、丹波道主命(たにわのちぬし)を丹波に託した。なかでも吉備津彦は山陰山陽をよく支配した。のちの吉備の国である。かくて万事が治まってきた。こうして崇神はハツクニシラススメラミコト(御肇国天皇)となった。

ざっとこういう話なのだが、ここで周知の大事なことをあきらかにしておかなくてはいけないのは、1071夜の『天皇誕生』でも書いたように、記紀神話においてはハツクニシラススメラミコトは二人になっていて、それが神武と崇神であるということだ。

もっともこれにはすでに決着がついていて、実際の初代天皇ハツクニシラススメラミコトは崇神だったということになっている。ということは、神武の話や東征の話はあとから付会したものだということになる。神武天皇とはフィクションなのである。架空の人物なのだ。

つまり、これまでのべてきた神武がヤマト入りするにあたって、ニギハヤヒの力を譲ってもらったり、長髄彦を殺害したという話は、あとから辻褄をあわせた出来事だったのだ。さっきいろいろ書いておいた神武の話は、そのままか、ないしはそのうちのかなりの部分を、崇神やそれ以降の天皇家の出来事にあてはめなくてはいけない。

ということを断っておいて、さて、ここまでの話で、何が見えてくるかというと、こういうことになる。

まずは物部=石上の一族は「弓の弦を鳴らす呪術」を通じて、三輪に結びついていたということだ。物部氏は三輪と深い縁をもっていた。

これは、物部が三輪を支配していたことを物語る。いいかえればニギハヤヒは三輪の地の支配者だったということになる。先行ヤマトの支配者だ。そのニギハヤヒは三輪の大神オオモノヌシを奉じていた。

ところが、三輪の神のオオモノヌシは、もともと出雲(あるいはその近辺)と結びついていた。大国主とはオオモノヌシのデュアル・キャラクターだった。そして、その大国主が「蘆原中ツ国」という国のモデルをつくっていた。このモデルをアマテラスに象徴される天孫一族がほしがった。

すったもんだのすえ、大国主は国譲りを承認した。そのかわり、出雲と三輪にまたがる威力を称えつづけること、祀りつづけることを約束させた。天孫一族はこれを受容した。つまりヤマトは、こうして出雲を通してオオモノヌシを最重要視することになったのだ。

これらの事情が、のちに神武のヤマト入りにニギハヤヒがかかわった話に組みこまれた。おそらく、このような複雑な事情をもつ文脈を整えざるをえなくなったのが、崇神天皇なのである。だから、崇神まではヤマト朝廷はあきらかにオオモノヌシを大神と仰いだのだ。

いま、大神といえばアマテラスにしか使えない称号になっている。しかし、少なくとも崇神の時代前後は大神はオオモノヌシのことだった。しかしその後、アマテラスを大神(おおみかみ)と称することになると、オオモノヌシは「おおみわ」と称ばれる大神に格下げされた。これがいま、三輪山の麓にある大神(おおみわ)神社である。今夜はそのあたりの説明は省くけれど、これは天皇(大王=おおきみ)の称号が「イリ彦」から「別(わけ)」に変わっていくあたりの変質で、もっと言うなら継体王朝以降に改変されたことだったろう。

さらにはっきりいえば、藤原氏が王権を牛耳ることになって、失われた歴史書『帝起』と『旧辞』(蘇我氏が焼亡させたということになっているが、これも真相ははっきりしない)を、新たに正史『日本書記』にまとめる段になって、アマテラスを一挙にオオモノヌシの優位においたのであったろう。そして、このとき、いっさいの「ねじれ」が生じることになったのだ。

だいたいは、こういうことだったのではないかと思われる。さあ、ここからは、さまざまな話を重ねて考えることができてこよう。

そもそもは、やっと崇神の時代にヤマト朝廷の基礎が築かれたのだろうということだ。それも、三輪を治めていた“オオモノ氏”の協力によるものだったろう。

その“オオモノ氏”の一族は、それでは最初から大和にいたのかというと、どうもそうではなく、出雲か山陰か山陽から来て大和の三輪山周辺に落ち着いたのであろう。そのことを暗示するひとつの例が、崇神による四道将軍・吉備津彦の派遣になっていく。吉備津彦がわざわざ山陰山陽の平定に派遣されたということは、そこにはすでに先行の国のモデルがあったということになる。

本書も、ここからは「三輪のオオモノヌシ」が実のところは「出雲のオオモノヌシ」(大国主)からの転身であること、しかし実際の国作りのモデルは大和ではなく、それに先行して出雲や吉備にもあったのではないかというふうになっていく。

さて、そうだとすると、出雲の国作りや国譲りの物語も考えなおすべきところがあるということになる。

そうなのである。本書は物部氏の本貫を吉備ないしは出雲にもっていく仮説だったのだ。なるほどそうであるのなら、太田の物部神社の伝承や、ウマシマジが丹波をへて石見に入ったという話もいささか合点がいく話になってくる。ニギハヤヒの一族は石見に逼塞したのではなくて、もとからその地方の勢力に深く関係していたわけだ。

そして、神武以前にニギハヤヒが長髄彦を伴ってヤマトを治めていたという、あのストーリー&プロットは、実は出雲を含む山陰山陽の出来事の投影だったということなのだ。

なお、大国主をめぐっては881夜で紹介したように、オオクニヌシ系とアメノヒボコ集団の対立と抗争という見方もあるのだが、ここではその視点は外してある。

それでは、いったい以上のような「物部氏の先行モデル」はいつごろヤマトに入ってきたのであろうか。いいかえれば「物部の東遷」とは、どういうものだったのか。天物部のような物部集団が移動したのだろうか。

それともモデルだけが動いたのか。そのモデル自体(システム?)のことをニギハヤヒとかフツノミタマというのだろうか。それこそは「神武の東遷」という物語そのもののモデルだったのか。今度は、こういう問題が浮上してこよう。

すでにのべておいたように、物部氏の祖のニギハヤヒは天磐船に乗ってヤマトに降臨したという。そして「そら見つ日本(ヤマト)の国」と、そこを呼んだ。

このいきさつが何を物語っているかといえば、ニギハヤヒは神武のように西からやってきたか(天のアマ)、そうでなければ朝鮮半島や南方からやってきた(海のアマ)という想定になる。いったい物部はどこからヤマトに入ってきたというのだろうか。

そのひとつの候補が、出雲や吉備に先行していた物語だったのではないかというのが、本書の推論だ。これは十分に想定できることだ。

もっとも、このことについては、すでに原田常治の『古代日本正史』という本がセンセーショナルに予告していた。「ニギハヤヒは出雲から大和にやってきたオオモノヌシだ」という仮説だった。

しかしここで、もっと深くアブダクションしていくと、その出雲や吉備よりもさらに先行する出来事があるとも予想されてくる。神武がそうであったように、すべての物語は実は九州あるいは北九州から始まっていた(そうでなければ朝鮮半島であるが、この視点はここでは省略する)。

そうなのである。ここにはもっと大きな謎がからんでくるのかもしれない。古代史の最大の論争の標的になっている「邪馬台国はどこにあったのか」という論争が浮上してくるのだ。その邪馬台国のモデルが、いつ、どのように、誰によってヤマトに持ち込まれたのかという話が、根底でからんでくることになる。

これについては、もはや今夜に予定した話題をこえるので差し控えるが、すでに谷川健一の『白鳥伝説』や太田亮の『高良山史』などにも、いくつかのヒントが出ていた。

その仮説の大略は、邪馬台国を北九州の久留米付近の御井郡や山門郡あたりに想定し、そこにある高良山と物部氏のルーツを筑後流域に重ねようというものである。

手短かにいえば、1011夜の『日本史の誕生』でも書いたように、中国の後漢が朝鮮半島をいよいよ制御できなくなったとき、日本に「倭国の大乱」がおこった。このとき卑弥呼が擁立されて邪馬台国ができたのであろうが、この擁立期ないしは、そのあとの邪馬台国と狗奴国との争闘後のトヨ(台与)の擁立のころに、物部氏とともに邪馬台国のモデルが東遷していったのではないかというのである。その時期こそ崇神天皇の時代にあたるのではないかというのだ。

これはヤマトトビモモソヒメの箸墓が、最近になって、とみに卑弥呼の墓ではないかという仮説ともつながって、はなはだ興味深い(ぼくはこの説に70パーセントは賛成だ)。しかし、どこまでが確実な推理なのかは、決めがたい。まあ、こんな仮説もあって、邪馬台国問題が大きく浮上してくるわけだった。

長くなってきましたね。このあたりで閉じましょう。

だいぶんはしょって話を進めてきたが、本書は物部と吉備の関係については、さらに詳しい推理を展開している。それは本書を読んでのたのしみにされたい。

ぼくとしては、これで、長年気になっていながらなかなか埒があかなかった「物部氏の謎」についての、とりあえずの封印を切ったということにする。

が、実のところは、これではまさに封印の結びをちょっと切っただけのことで、ここからはもっと驚くべき謎や仮説が結びの下の匣の中から飛び出てくるはずなのだ。物部の謎はパンドラの匣なのである。

そこには、まずはオオモノヌシをめぐる大問題がある。オオモノヌシの「祟り」は、古代日本の最初にして最大の祟りだが、それは崇神紀だけではなくて、たとえば出雲振根(いずものふるね)の悲劇などにもあらわれている。

ヤマト朝廷の確立は、ヤマト作りに貢献した者たちに必ずしも報いてはこなかった。そこには「ねじれ」があった。応神天皇に従っていた武内宿彌(たけのうちのすくね)がヤマト朝廷確立ののちに裏切られたという謎もある。これも「ねじれ」のひとつであった。

ねじれたというなら、出雲の物語の大半がヤマト朝廷をどのように優位におくかという編纂によって、すべてがねじれてしまったといっていいだろう。そこには「出雲オオモノヌシのヤマト的三輪神化」というテキスト変換による巧妙な説明はあるにせよ、そしてそこには「ニギハヤヒとは結局はオオモノヌシではないか」という、本書にすら示されなかった大仮説も潜むことになるのだが、それ以外にもいくらでも仮説は出てくるはずなのである。

いや、そうということだけではないほどに、「ねじれ」は古代日本の出発にかかわる巨大な謎になっている。そしてそこに、そもそもは物部氏の一族が藤原氏によって徹して裏切られたという、今日につづく天皇家の謎があったのである。

おそらく正史『日本書紀』が大問題なのだ。もとより『日本書記』は不備だらけなのであるが、この不備は、もともとは意図的だったかもしれないのだ。その意図を誰が完遂しようとしたかといえば、これはいうまでもなく、藤原氏だった。だとすれば、藤原氏は何によって改竄のコンセプトを注入したのかという、こちらの大問題がこのあと、どどっと控えているということになる。本書の著者は『藤原氏の正体』というものも書いている。857夜の上山春平とはずいぶん異なる仮説になっているが、気になる諸君はページを開いてみられたい。

いずれにしても、物部氏の謎は古代最大の謎の結び目だ。ぼくもそのうち、パンドラの匣から飛び出てくる幾多の問題を、気がむいた夜にひとつずつとりあげたい。「日本という方法」の発端はそこからいくらでも出てこよう。「千夜千冊」の遊蕩とは、そのことだ。今夜はその前哨戦の、そのまた前哨戦だったと思われたい。