父の先見

農山漁村文化協会 2008

Jairo Restrepo Rivera

La Luna 2004

[訳]福岡正行・小寺義郎/訳:近藤恵美

軽井沢は満月だった。夜天の一画に度肝を抜いていた。富士ゼロックスの小林陽太郎さんが長らく主宰しているNIDOMの軽井沢セミナーで話を頼まれて行っていたのだが、夜中に宿泊を兼ねた会場(軽井沢倶楽部)を抜け出し散歩をしていたら李白(952夜)の煌々たる満月に出会えたのである。その前には軽井沢らしい一瞬の通り雨が走っていたのに、一転、雲を切り裂くような夜空が出現したのだった。

このセミナーは“Is Japan nothing ?”と題した3日間にわたるもので、ぼくは「日本という方法」を話したのだが、ほかに山折哲雄さんが源氏を素材にした古典的方法について、いまは文化庁の長官になった青木保さんがグローバリズムと多文化世界の中における日本の模索の方向を、福原義春(1114夜)さんが「逝きし世」の日本観が遠くなった今日、どのように日本人が世界にメッセージをもたらすべきかといったことを話した。セミナーはそういう話をうけて、福井日銀元総裁・キッコーマンの茂木会長、ボストンコンサルティングの御立社長・麻生セメントの麻生社長、ローソンの新浪社長・オリックスの宮内社長といった産業人と松田義幸・村上陽一郎・大原謙一郎・野中郁次郎さんらの知識人15人ほどが議論をするというもので、なんとか「明日の日本」をおもしろくしようという趣旨である。おもしろくなったかどうかは保証のかぎりではないけれど・・・・。

それはそれ、林間に満月のいっときの発現を浴びていて、ああそうだ、こういう月光のもとに農作業に勤しんでいる南米の人たちがいたことを思い出した。リベラの『月と農業』だ。ただし、多少の屈折をもって思い出した。

煌々たる月光の下にいると、さて、地球っていうのは何者なのかという気にさせられるものである。こういうときによく思い出すのは野尻抱影翁(348夜)が「君の足元でいまも地球はまわっているんだよ」という言葉だが、最近、つくづく思うのは、地球が人為的な温室効果ガスの放出によって温暖化しているとすればそれはたしかにヤバイだろうが、その議論もかなりヤバイものになっているということだ。その防止策としてエネルギー供給やそれを国家間や企業間で取引しようというのだが、そんなことでよろしいのかということだ。

2001年にIPCC(気候変動に関する政府間バネル)が、20世紀後半の気温上昇のほとんどは「温室効果ガス濃度の上昇によるものであったという可能性が高い」という報告をしたのがきっかけだった。2007年になるとIPCCは、「地球が温暖化しているのはまちがいない」と語調を強めた。そこに『不都合な真実』のアル・ゴアにノーベル平和賞が授与され(ゴアには裏取引があったという噂もあるが)、話題は地球温暖化をどう阻止するかという一点に向かい、洞爺湖サミットも表向きはその取りまとめに福田首相が“努力”したということになっている。

過去100年間で世界の平均気温が0・74度上がり、海面が17センチ上昇したというのだ。グリーンランドと南極の氷床も減少し、アルプスの氷河で後退がおこり、ハリケーンや台風がやたらに大型になり、シロクマ(北極グマ)も少なくなり、各地で熱波現象がおこって、熊谷や多治見が40度を越えているというのだ。それが人為的な二酸化炭素の放出が原因だというのだ。このままではいまはオリンピックで沸いている北京は黄砂に襲われ、やがては砂漠に包囲されるだろうというのである。なぜ、こんな理屈になったのか。

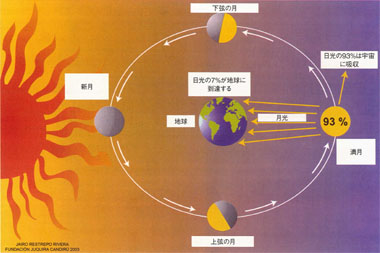

簡単に説明しておこう。地球に降りそそぐ太陽エネルギーのうち、30パーセントは雲などで反射され、残りの70パーセントが地上にやってくる。その太陽エネルギーを吸収した地表からは赤外線が放射され、その多くはまた宇宙空間に帰っていくのだが、一部が大気中の水蒸気や二酸化炭素などが吸収して、地球を温める。これが「温室効果」だ。

そもそも地球環境では、大気中に排出される二酸化炭素のうちの半分は、陸上の植物や海洋が吸収し、残りの半分が大気にたまる。だから、温室効果そのものは悪者ではない。地球の表面温度が長らく平均14度くらいに保たれているのは、この温室効果のおかげなのだ。もしも温室効果がなければ地球はあまりに冷えきってマイナス19度くらいになり、大半の生物は成長していなかった。

このような温室効果をもたらしているのが「温室効果ガス」で、水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類が主要構成メンバーになる。ハローカーボンというのはハロゲン(フッ素・塩素・臭素・ヨウ素)を含んだ炭素化合物のことで、フロンガスに代表される。このうち実は水蒸気が最大の温室効果ガスになっているのだが、あまりに大量なためとうてい人類のコントロールの対象にはなりえないというので、そこで二酸化炭素が悪者の一番になったわけである。

IPCCは、二酸化炭素が大気中に最も多い人為起源の温室効果ガスであるとした。これは当たっている。2005年の二酸化炭素の大気中濃度は379ppmで、100年前にくらべて35パーセントほど上がっている(このデータは氷床研究にもとづく)。こうなっている原因は、主に化石燃料(石油・石炭・天然ガス)の使用のせいで、次にセメント生産、森林伐採、森林火災がつづく。2000年からの5年間、化石燃料の使用で年間72億トンの二酸化炭素が排出され、そのうち22億トンが海洋に、9億トンが陸上に吸収され、41億トンが大気に蓄積されたのだ。

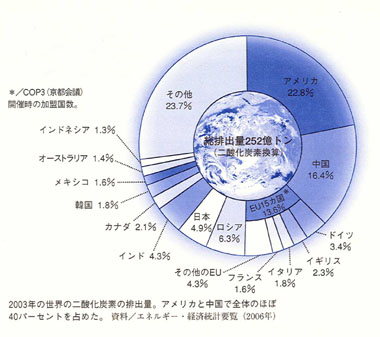

この人為的な二酸化炭素排出量のうち、総排出量の4分の1はアメリカが占めてきた。次に中国、ロシア、日本、インドという順になる。洞爺湖サミットで日本が焦ったのも、ブッシュが牽制球を投げたのも、中国やインドの代表が招かれていたのも、この総排出量国の順位にいろいろ関係がある。

排出量はこれまで先進国(OECD諸国)がずっとトップを切っていたのだが、この10年は途上国(非OECD諸国)がやたらに目立ってきたからである。そこでかつての先進国が自分たちの過去の犯罪は棚上げに、グローバル調整に乗り出した。グローバリズムというのは、つねにそういうものなのだ。

地球にはいろいろの「やりとり」がおこっている。そのうちのひとつに、もともと「炭素循環」がある。植物の光合成によって二酸化炭素が吸収され、植物の呼吸や微生物による土壌中の有機物分解によって二酸化炭素が放出されているし、海水面でも二酸化炭素の吸収と放出がくりかえされている。

化石燃料の使用がこの炭素循環をさまざまに左右していることはあきらかだ。ただし、それが地球温暖化に直結しているかどうかは、実はまだよくわからない。地球規模の気温の上昇がこの炭素循環に影響を与えていることまでは事実で、気温が上昇すれば大気中の二酸化炭素の濃度がふえ、さらに気温が上昇する。これは「正のフィードバック」というもので、たしかに地球温暖化にかかわっていく。

が、メタンも温室効果ガスとしては大きいし(湿地や水田での微生物による有機物分解)、フロンガスや一酸化二窒素は単位質量当たりの濃度がやたらに高いので、微量ながらも影響力が大きい。しかしそれ以上に大きいのは、当然ながら太陽の活動なのである。太陽は11年の周期で黒点発現をふやしているのだが、これによって地球は劇的に熱くなったり冷えたりする。1645年から1715年にはあまり黒点が現れず、北アメリカやヨーロッパが寒冷な小氷期を迎えたことが知られている。気象学ではマウンダー極小期という。

だから地球温暖化の原因を二酸化炭素に局限するには、まだまだ議論が多いはずなのである。それに温暖化したから地球がどうなっていくのかという、もっと根本的な問題もある。寒冷化よりもましだという話も少なくない。そのへんについては、いずれクロード・アレグレの『環境問題の本質』(NTT出版)などをとりあげるときにでも議論してみたいけれど、そうしたなか、突然に『月と農業』を思い出したのだ。太陽ではなく、月のことを。

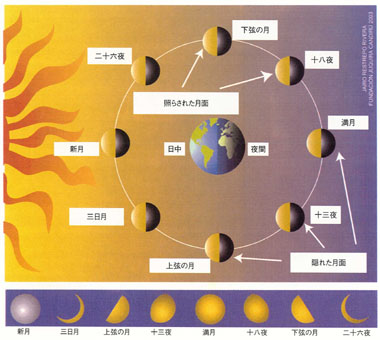

本書は天体が及ぼすさまざまな影響のうち、とくに月齢が植物にもたらす効果をとりあげて、ふだん気がつかないような「ルナティック・アグリカルチャー」ともいうべきに焦点をあてた。「ルナティック・アグリカルチャー」というのは、ぼくの命名だ。かつて『ルナティックス』(作品社・中公文庫)を書いたときは、農業との関係にふれなかったのだが、その後、だんだん気になっていた。

著者のハイロ・レストレポ・リベラはコロンビアの環境学や農学の専門家で、中南米の農業指導にもあたっているらしい。すでに14冊の有機農業についての著作があるという。インカ文明論やマヤの月暦学をはじめ、中南米毒毒の自然哲学にも詳しい。本書も一種の啓発書で、月と農業の関連を多くの図版で説明している。それを翻訳者の福岡正行さんと小寺義郎さんが解説もしている。二人とも南米やケニアやバングラディッシュに農業ボランティアをしていて、内外の有機農法に大きな役割をはたしてきた人だ。

月光と雨とが関係しているという仮説は、すでにルドルフ・シュタイナー(33夜)が持ち出していた。1924年にバイオダイナミック農法に講演をしたとき、雨は降っているときが雨だけなのではなく、大気にひそんでいる雨こそが地上に影響を与えていると主張して、そこに月齢が関与していることを示唆していた。

これは今日の科学からすると、炭素循環に関する水蒸気の多大な役割に言及したもので、その先駆性があらためて注目されるのだが、それが月齢に関係することについては、有機農業の実際を通して確かめられつつあるらしい。

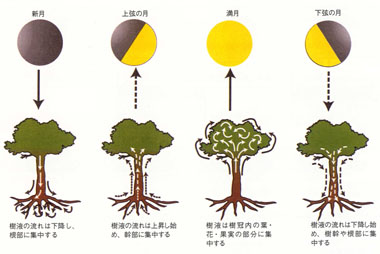

本書によると、月齢が植物に与える影響がはっきりしてきたのは、植物の樹液の流れの変化があきらかになってきたからであるという。とくにツル性の植物、ブーゲンビリアなどの夏の植物、バラ科やマメ科の植物、フジなどで観察が明確になった。月と植物がつながっているということは海水の活動とも関係があるわけで、上げ潮のときに樹液がたくさん出るということになる。

月齢と植物とに蜜月関係があるとすると、農業は月に無縁ではいられない。これをどのように活用するかというと、たとえば播種の時期をいつにするかということになる。それが中南米の農法では、中世このかた「月がふくらんでいくとき」がいいとされていた。とくに新月からの3日目、満月の3日前からがいい。トマト、ナス、オオムギ、ムギ、トウガラシなどは、すでにこのようなルナティック・アグリカルチャーとしてその成果が認められていた。驚くべき智恵である。

しかし、これを最近の有機農法がさらに研究し、レタス、ホウレンソウ、キャベツなどについては二十六夜で播種するのが適切だということになってもきた。

一方、収穫については、三日月の3日後から満月の3日後までにするのが、いいらしい。この期間に収穫すると、果実も野菜もジューシーになるという。それが塊菜や根菜のばあいは、下弦の月から新月にかけての収穫がよく、この時期に細胞が水分を最大に蓄える。

本書はこうしたことを、かなりことこまかく指南する。コーヒー豆をどうするか、サトウキビならどうなのか、果実をシロップ漬けにするときはどうすればいいか、これらがまるで月の恩恵に従うかのように、厳密に指示されているのである。ぼくは観念的農本主義者だから、実際の農業体験などまったくないのだが、なぜかこのようなルナティック・アグリカルチャーに惹かれる。

では一例だけ、紹介しておく。ぼくにはこれが実際の日本の農作者にとってどんな関心をよぶのかはわからないけれど、こういう指南書にもとづいて日々をおくる姿を想像すると、低炭素社会というものはむしろこちらにあるのではないかと思えてくる。

柑橘類の栽培について。まず種子をとるには二十六夜を選ぶ。こうしてオレンジやレモンの種子を得たら、まず三日月のときに生物肥料の液にこれを漬ける。ついでこの種子が発芽してある程度育ったら、これを三日月から満月のあいだに接ぎ木する。定植は新月から満月のあいだにおこなうのがよい。時間帯は午後の夕暮れ前である。これで移植のダメージが少なくなる。

途中、剪定にも注意する。新月を選ぶべきである。このタイミングなら極端な徒長枝の発生も防げるし、吸枝もあちこちにできない。しかし枯れ枝が出たばあいは、二十六夜の最初の3日間に除去してしまうことだ。これで収穫期がきたら、もしそれをそのまま食べるのなら、新月から満月に向かう樹液が丈夫に集中する時期がよく、ブドウのように収穫したのちの糖分をゆっくり必要とするばあいは、かえって樹液が下部に集中する下弦の月の最初の3日目から新月の最初の3日間のほうがいいはずである。と、いうぐあいなのである。

なんとも不思議、なんとも神秘的、しかしなんだか説得力がある。こんなことを細部にわたって説かれると、ベランダで月を見ながら試したくなるではないか。これは、さしずめ「かぐや姫の農法」なのだろう。南米結構、ラテンアメリカにミニマル・ポシブルあれよかし。