父の先見

新泉社 2002

Riskante Strategien

Beiträge zur Soziologie des Risikos 1997

驚くべきことに、いまや世の中の大半の現象が「リスク」と捉えられるようになっている。そのリスクがとことん計算され、明示化されている。その数、その種類、あまりにも多い。多すぎる。

病気や事故や災害だけでなく、コンビニの冷凍食品に中国産の素材がまじること、ポリ塩化ビニル工場の近くで居住すること、日に20本のタバコを20年間以上吸うこと、どこでもテロがおこりうること、ジェット旅客機に乗って1600キロ移動すること、予定していた野外イベントで雨が降るかもしれないこと、JRの運転手が眠くなって事故をおこすこと、遺伝子操作の野菜を食べること‥‥。これらすべてがリスクの対象になるとされてしまった。

ぼくも早くからタバコをやめなさいと言われつづけてきた。「松岡さんのために言うんだからね」というのはまだいいとして、この“喫煙リスク”は、買ったタバコにもくっついてくる。「喫煙はあなたにとっての肺がんの原因のひとつとなります」「疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて2倍から4倍高くなります」「妊娠中の喫煙は胎児の発育障害や早産の原因の一つになります」などとお節介が表記され、忠告ではなくて、リスク表示として公式化されるのである。むろんタール値とニコチン値と賞味期限も表示されている。

僅か8×2センチ程度のタバコのパッケージに、なぜこんなにもリスクをめぐるメッセージとデータを訴えておく必要があるのかと思うと、「明日のミス」ばかりを気にして生きるような日々なんて、これは世も末だぜと言いたくなるが、いやいや、もうすでに事態はかなり異様になっている。

順に説明していこう。まずは、タバコに印刷された「原因」「推計」「危険性」という重たい用語が、気になる。いつのまに、こんな理化的重大用語が安易にオーソライズされて日常社会に蔓延していったのか。

こんな用語を並べたてたからといって、それで何の気がすむのかがわからない。それに、このようなリスクが明示化されているからといって、そもそもそのリスクはどのように予測され、リスク値を確定したのかもわからない。また明示しましたよと言われたところで、それをどうすれば回避できるというのか。

たしかにポリ塩化ビニル工場の近くで居住するというのは、なんだか危なそうなことである。しかし、その工場で事故がおこる割合と近隣の居住者が被害をうける割合とを推定したり、計量するのは並大抵ではないはずだ。工場事故の原因が機械トラブルなのか、管理怠慢なのか、恣意的な事故なのか決めがたいことはたんさんあるし、被害者のほうもたんなる騒音障害から爆発による被災まで、いろいろありうる。加害にも被害にもいくつもの要因が組み合わさっている。

仮に、そのリスク度が社会的にも生活的にも危険であると思われ、それを保険にかけるとしても、容易な計算ではまにあわない。それらを複合的に計算するのは至難の技なのだ。そうではあろうに、世の中はできるかぎりのリスク表示で埋めておいたほうが、ゼッタイによいというふうになってしまったのだ。

いったいリスクとは何なのか。いったい誰が、何を、リスクと決めたのか。それがリスクと認められるのは、どうしてなのか。まずもって、そこを問う必要がある。

リスクの定義はいろいろありうるが(そのうち深い議論もしていくつもりだが)、最もデキの悪いほうから言うと、たとえば日本のJIS規格では「事態の確からしさとその結果の組み合わせ、または事態の発生確率とその結果の組み合わせ」というふうになっていて、甚だわかりにくい。

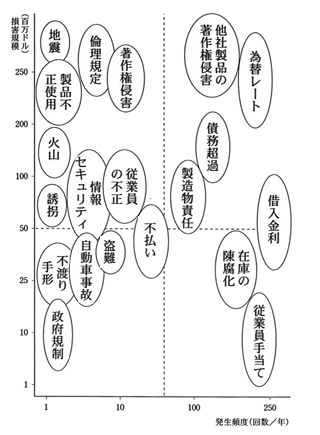

リスクの値を計算する方法も、あれこれ試みがされてはきているのだが、まだ本格的な方法は確立していない。最もかんたんな計算法はリスクの要因を「損害規模」と「発生頻度」にしぼり、「リスク=損害規模×発生頻度」というふうにするものだが、これではほとんど役に立たない。たとえば飛行機事故は発生頻度は低いが、いったん事故がおこれば多数の死者が出るし、その直後に社会に与える影響も大きい。自動車事故はかなりしょっちゅうおこっているけれど、あまりに頻度が多いので自動車に乗る者はリスクを感じない。これらを同じリスク値で比較したって、どうにもならない。

かつてリスクには、受動的なものと能動的なものがあると考えられていたことがあった。地震や火山爆発や崖崩れや洪水は「受動的リスク」で、新製品開発や海外進出は「能動的リスク」とみなされた。しかし、たとえば感染症のリスクが、さてどちらに当たるのかというと、どちらにも当たるし、そのどちらでもないとも言える。なぜなら感染症ウィルスはその発生源がどこであったかに依存するし(カントリーリスク)、その後にどんな防疫措置がとられたかにも依存する(防御度リスク)。

そもそも疫学的リスクは、ウィルスの構造や宿主がわかっている場合とそうでない場合で変化し(要因確定リスク)、感染する者の健康状態や年齢で分岐し(ジエネレーションリスク)、ワクチン開発の程度や蓄積にも依存する(備蓄度リスク)。

受動リスクか能動リスクかなどというだけでは、とうてい何の確定にも至らない。

リスクについての関心が異常に高まってきたのは、リスクが「責任」と対応していると考えられてしまったからである。

かつては「君子、危うきに近寄らず」「さわらぬ神に祟りなし」「石橋を叩いて渡る」「梨下(りか)に冠(かんむり)をたださず」「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」「一寸先は闇」「きれいな花には刺がある」といった諺(ことわざ)が示していたように、「危険」とおぼしいものにはなるべく自分で接近しないようにしたり、誤解を受けそうなことは自粛したものなのだ。家族や近隣のコミュニティもそのような話題を交わしあい、危なっかしい出来事についての学習を怠らなかった。

それがいつのまにか、危なっかしいことは、その危険性を発している原因に所属する問題、あるいはその危険性の発生を警告しなかった当事者の帰属する問題だというふうになってきた。ここに「危険」と「責任」とがすり替わるように対応することになったのだった。

もともとリスク(risk)は「危険」概念のボキャブラリー・ファミリーのひとつにすぎなかったはずである。

その危険も、危険・危難・危機などと言われていたように、多くの度合いやケースを内包していた。英語でみても、crisis、danger、disaster、hazard、jeopardy、menace、peril、threatなどの同義語・類語がある。それらは「危なっかしい」のクラスでありファミリーなのだ。だからこそ君子はそういう危ない気配のあるものは避け、石橋は叩いて渡った。

ところが歴史が移り、社会の出来事がとことん情報化され、どんなデータも表示・発信・交換できるのだという自信が広がるとともに、そのぶん状況や製品や商品にそれが発露するかもしれない危険度を示すべきだというふうになってきた。すべてはおおっぴらになったかわりに、責任とカップリングされることになった。

海浜公園の崖っぷちに「危険!」「DANGER!」と看板を掲げておくだけではダメなのだ。柵を設け、看板に責任者を明示し、事故がおこればその対策が準備されていなければならなくなった。JR西日本は業務姿勢まで問われて、歴代社長が引責せざるをえなくなった。

ここにおいて、ついに「危険」は「安全」(safety)の反対語となり、安全は「安全責任」にスライドしていくことになる。さらには、これこそわかりにくい概念だと思うのだが、そこに「安心」までもが加わって、社会は「安心社会」でなければならなくなったのである。安心(あんじん)は、もともとは仏教語の「安心立命」の派生語だったのに。

が、事態はそれだけではおわらなかったのである。これらの「危険」と「安全」と「安心」の相対比や相対費をあらわすものとして、新たに「リスク」が君臨し、そのリスクを明示することが状況や製品や商品を提供する側の責任になった。

だったら君子はもう心配しなくていいようになったのだろうか。何がおこっても責任をとってくれる者が社会の各部にずらりと揃ったというのだろうか。かえって心配事がふえたのだ。

ちょっと考えてみればわかるように、これはまさに責任の転嫁であり、かつ、責任の分散なのである。

ポリ塩化ビニル工場がいつか事故をおこすとしても、そこで問われる責任はかなり多様である。欠陥機械を導入した責任、それを修理保全しなかった責任、過失を犯した責任、昨晩夜更かしをした責任、部下に過剰な労働を課した責任。いろいろなのだ。

そこで、いったんはPL(製造物責任:Product Liability)によって製品の欠陥によって生じた損害を追う責任などが切り離されて、賠償責任や訴訟権利が確立されたのだが、とうていその程度で話がおわるということは少ない。

それでも責任の所在ならば、法的な文章にしておけばとりあえずはその責務を問える。けれどもリスクは「おこるかもしれない確率」のなかで出入りする。それゆえ、そのリスクを発生させている当事該当システムがリスク多様性にぴったり対応していなければ、リスクと責任の関係はいつまでたっても“なすりあい”のままなのだ。

かくして企業や法人のような組織は、よせばいいのに徹底したリスク対策をとることにした。「リスク・マネジメント」とか「危機管理」とか「コンプライアンス」とかといえばそれなりに聞こえはいいが、これがなんとも徒労感にさいなまされるようなものだった。

本書についての案内と感想をもうちょっとあとにまわし、少々、そのへんの事情を覗いておきたい。

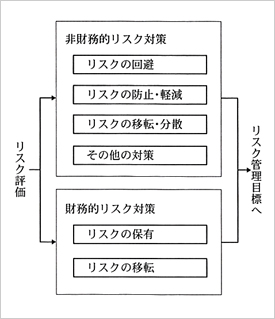

今日の、企業のリスク対策を大別すると、リスクの保有・分散・移転をはかる財務的な対策と、リスクの回避・防止・低減をはかる非財務的対策に分かれる。ただしこれはあくまで原則であって、これらはたいてい入り交じることのほうが多い。

それよりも、そのような対策をとる前に、何をもってその企業のリスクとみなすかが、実は曖昧なのである。そのためリスク対策をこうじる前に、前もってリスクの発見、リスクの分析、リスクの評価(算定)という、やたらにめんどうな仕事をしておかなければならなくなった。

リスクの発見と分析とは、組織に損害をおよぼす項目を数えあげ、その所在、損害規模、発生率、影響範囲をあげることをいうのだが、そのためには財務・法務・人事・製造・販売・情報などの各部門がリスクとおぼしい項目を提出しなければならない。しかしリスクには、既存のデータから“推計”できるリスクもあるが、未知のリスク、潜在的リスク、投機的リスクもあるため、調査は複雑をきわめる。

そこでファンダメンタルズの分析には税理士や公認会計士などをかませ、他の領域では保険会社や弁護士などをかませて、万全を期するようにする。ところが東京商工会議所の最新資料によれば、企業が緊急事態だと認知する出来事は、マスコミ報道・クチコミ・市民団体の告発・タレコミなど、社外情報を端緒とするケースが4分の3にものぼるわけで、これらは社内のリスクチェック(一般的にはTBQやSWOT分析を使う)だけでは、手に負えない。

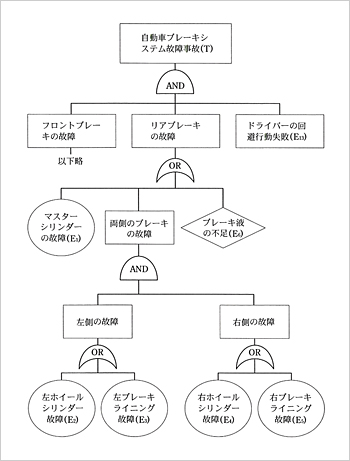

もっといい手はないものか。企業も考えた。そこで、事故の発端から次々に不具合がおこってその損害が拡大していくプロセスをシミュレーションしたETA法(Event Tree Analysis)や、アメリカ空軍がベル研に発注して有名になった頂上現象からトップダウンにリスクチェックをするFTA法(Fault Tree Analysis)などといった、いろいろな手法が工夫開発されてきたのだが、やはり決定打などあるはずがなかった。だいたいはAND・ORゲートで仕上げたものなのだ。

これらのなかで、唯一、繁雑な調査と分析のマンネリを抜け出したのが、リスクヘッジを専門とするヘッジファンド・トレーダーたちだったのである。かれらは金融機関の市場リスク分析で話題になった「VaR」(Value at Risk)を駆使するのだが、この統計学的確率論にもとづいた手法もまた、いずれ千夜千冊するように、またジョージ・ソロス(1332夜)がその限界を早くから指摘していたように、やはり問題があった。それにVaRは組織の中の活動チェックにはまったくあてはまらない。

結局は、企業や法人は詳しいリスクマップを用意して、それをクモの巣のように張りめぐらせ、「不幸」と「事故」を待っていなければならないだけなのである。それがどういうものかは、図1に示したマイクロソフトのリスクマップで見当がつくだろう(中央青山監査法人監修『ビジネス・リスクマネジメント』東洋経済新報社)。

それでもここまでは、リスクを認知するための作業である。だから、そのようなリスクを負いたくなければ、まず回避するのがいいということになる。リスクとおぼしいことをいっさいやらないようにすることだ。リスク発生の危険性がある事業や仕事を中止することだ。

もっともこんなことをすれば、ほとんどの仕事がなくなっていく。杞憂に踊らされたナサケない組織になるだけだ。そこで次にはリスク防止あるいはリスク低減を試みる。リスクの発生率を抑えたり、リスクによる損害を受け入れ可能なレベルにする。

わかりやすくいえば、建物を耐震耐火構造にし、防犯装置・火災報知機を取り付け、セコムに頼んで施錠管理をゆきとどかせ、機械には安全装置を、社員や派遣社員やアルバイトには「君たちには自己責任があるんだよ」と言い聞かせ、かつ安全作業マニュアルを徹底させて、どこにもかしこにも監視カメラをつける。

これでPLリスクはなんとかなるはずだが、こんなことばかりしてどこに立派オトナがいるのかと思う。どこに企業の自己免疫力があるのかと思う。それに、こういうことでたとえ事故は防げたか低めになったとしても、こんなことを目標にしてしまうと、リスクに向かって視野狭窄がおこり、しだいにビジネスチャンスを狭めていく。

考えられていったのが、「リスク移転」と「リスク分散」だったのである。資産を分離したり、資産の所有権を分散させたりする。また免責事項を織りこんだ契約によって取引先や第三者企業にリスクを移転したり分担させる。さらに「リスク結合」もする。異なる企業が価格協定・取引協定・技術協定を結び、生産制限や競争制限をし、その一方で対等合併、吸収合併、子会社支配をする。

経営規模を大きくすれば、なんとか競争リスクや倒産リスクが少なくなるだろうという「大きければ、なんとかなる」というスコープである。いまや大はやりだ。

しかし、もっと積極的にリスクに挑戦する方法もあった。仮にリスクがまわってきても、もともと準備金・引当金・積立金によって応じられるようにしておいて、他企業がシュリンクしているような分野やリスクが高い新規分野に、あえて進出していくやりかただ。

この積極的リスク対策は、かねてから諺に「当たって砕けろ」「かわいい子には旅をさせよ」「失敗は成功の母」「虎穴に入らずんば虎児をえず」と言われてきたところだった。まさにその通り。むろん企業ならこのくらいのことはしたほうがいい。

いずれにしても、こういうふうに、リスクの正体なんてなかなか見えにくく、管理もしにくいものなのである。

それに、くまなくリスクの網を張りめぐらせた社会や組織なんて、不確実性に挑んでなお懲りない目標をたてている帝王の支配思想か、すべてを平均的なチャンスとリスクに配分しようとしている民主主義の怪物のようなもので、とても説得力があるものとは思えない。説得力を増そうとすれば、そこには必ずや「支配と制御のパラドックス」が露呈するはずなのだ。

リスク管理というもの、本来が「たまたま」を相手にしようというもので、その「たまたま」なリスク確率にはある程度の推定可能なものもあるけれど、まったく推定のしようがないものもどっさり含まれているというべきなのだ。この、確率が利用できないほうのリスクが「不確実性」(uncertainty)とよばれてきたものである。

というわけで、お待たせしました、これでやっと今夜とりあげた本書の話になっていく。

本書は、ぼくがリスク論に関心をもったころに読んだ1冊で、編著者の土方透とアルミン・ナヒセの論文がひとつの指針になった。『たまたま』(1330夜)に始まって、最近の社会が気にしすぎている金融リスクや心理リスクやシステムリスクを話題にするための、ちょうど媒介項にあたる本になるのではないかと思って、今夜とりあげてみた。

実は、この手のリスク論をとりあげるなら、斯界では“定番”ともくされてきた本がいくつかあった。そこから説明しておきたい。

リスク論の嚆矢にあたるのは、ウルリヒ・ベックの『危険社会』(法政大学出版局)である。原著は1986年、日本語訳は1998年。この本で「リスク社会が到来した」という認識が一気に広まった。

ウルリヒ・ベックはミュンヘン大学とロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの社会学教授である(かつてジョージ・ソロスがいた学校だ)。『危険社会』(原題『リスク社会』)は、産業社会が高度化すればリスク社会が必然化するのは当然だという立場から、リスクは先進諸国が「豊かな社会」を求めたときの必然的に引き起こす副作用であり、それは“自業自得ともいうべき社会メカニズム”なのだと説いた。

ベックの「豊かな社会はリスクをもたらす」という分析は、すこぶる予言的だった。たとえば、原発事故や環境汚染といった巨大なリスクがのしかかってきて、保険制度に限界がくるだろう。そういうリスクは直接の知覚を超えてしまうだろう(その知覚を超えた知を「非知」と名付けている)。そういうときは作為者と犠牲者は“ブーメラン効果”のようなものがはたらいて一体化するだろう(これは「リフレクシビティ」にあたる)。しかもブーメランのようなリスクはたちまちグローバル化して、世界が「世界リスク社会」というものに向かうにちがいない。

そうなると、誰もが「等しいリスク」にさらされる。それは経済社会においては、かつての「富の分配」に代わる「リスクの分配」の促進となるだろう(これはまさにCO2排出取引の予言であった)。

ということは、従来の非政治的な領域が次々に政治化されていくということであり、いきおい、科学も「真理」よりもいっそう「政治」と連動することになり、総じてリスクの性格にどこを切っても政治・科学・社会の断面があらわれるということになるだろう……。

ベックのリスク社会論の大枠はこういうことで、ぼくからすると問題提起としては当然すぎるような主張も含まれてはいたものの、めざましいものも含まれていた。

なにより、それまで議論の水面下に身を隠していた「リスク」が社会の前面に躍り出したのだ。とくに、従来の「安全」と「危険」の凡庸な対比を壊して、その両方をリスクとして把握し、認識するという必然性が説かれていたことが清新だった。

ついで、ニクラス・ルーマンの『リスクと社会学』(1991 未訳)が発表された。やはりドイツ語である。

ルーマンについてはいずれ気が向けば千夜千冊するつもりだが、フライブルク大学で法律学を修め、行政実務にかかわったのちにハーバード大学で行政学を学んで、社会を「システム」として掴むためのさまざまな仮説と研究を展開してきた。

ルーマンの理論は、「どのようにして社会秩序は可能なものになっていくのか」というところに集中していて、それは、「複雑な世界から複雑性を縮減していく」という方向で進むだろうという見方になっている。これは当たっている。ぼくなら縮減を「編集」と言いたいところだが、ルーマンはこの縮減をおこすものを「意味」と名付け、そのように意味を加工構成していくものを「システム」と定義した。これも悪くない。

ルーマンはシステムの自律性に関心をもったわけである。その自律性は、システムが幾度にもわたるシステム自身とのリフレクシブな関係によって、自己言及的に更新されていくことによってもたらされるのではないかとも考えた。システムには本来的な自己媒介的な自己生産様式のようなものがあるという見方だ。これも当たっている。

この見方はジョージ・ソロスが惚れ抜いたカール・ポパーの「リフレクシビティ」ともむろん類縁があるが、よりラディカルにはマトゥラナやヴァレラが提起した「オートポイエーシス」(1063夜)にヒントを得たもので、ルーマンにとってはシステムの本来的な進行はたぶんにオートポイエティクだったのである。

ぼくも、おそらくシステムはオートポエティクな自己言及性と自己生成性をもっているのだろうと思う。で、もしそのように、システムが「意味」を加工しながら更新されていくのなら、そこには自己と他者とのあいだに生じる幾多のリスクが、当然にやりとりされるはずだった。ルーマンはそこからリスク論を突起させていった。

20世紀社会では、職業選択の自由、男女の機会を均等にする自由、居住地選択の自由などが次々に要求され、それがほぼ可能になって現実化していったのだが、それはさまざまな場面での“選択の決断”を伴うものでもあって、その結果、選択そのものがリスクとの直面あるいは回避をあらわすというふうになったはずなのである。

自由の枝をひとつ選ぶということは、とりもなおさずリスク社会の枝のひとつに直面するということだったのだ。ルーマンはそういうことを指摘した。

ざっとこういうふうに、80年代後半から90年代にかけて経済学や金融論とはべつに、主に社会学者らによって「リスク社会論」の基礎的な議論がされていたわけである。

ぼくはそういうなかで本書を読んだ。そういう順序だ。ちなみに、その直後に小松丈晃の『リスク論のルーマン』(勁草書房)という、もっとルーマンに肉薄した本にも目を通すことになり、ぼくとしてはいよいよシステム論とリスク論とを一緒に考える日々が近づいてきたという印象を強くしたものだった(今夜はその紹介は省かせてもらう)。

本書の編著者の土方とナセヒはほぼ同世代の理論社会学者で(1956年生まれと1960年生まれ)、二人ともがルーマンのシステム理論の研究者でもある。本書は、この二人が組んで日独をまたいだリスク論の共同研究をおこし、その成果をまとめた。8人による8本の論文が収録されている。

研究論文集なので千夜千冊にとりあげるにしては研究くさく、また断片的なものでもあるのだが、ぼくがこれを読んだ時期がよかったのか、リスク論や「たまたま問題」や確率的社会像を考えるうえでの、次に進むステップになった(小松の『リスク論のルーマン』などともに)。

以下、その勝手な要旨を、主として土方とナセヒとディルク・ベッカーの論文(リスク・欠陥・自己認知)、ヴォルフガング・リップの論文(リスク・責任・運命)を下敷きに、ぼくの見方と感想をまじえてサマライズしてみる。

人間の歴史というのは、制御不可能なものを制御可能なものへ変換した歴史であった。かつては、制御不可能なものはまとめて「災い」とか「不幸」とか「運命」と名付けられてきた。人知がかかわりえない領域が制御不可能な領域なのである。

やがて産業革命以降の技術革新によって、いくつもの制御が誕生し、そのぶん新たな事故や未解決性が生じてきた。そうなると、かつてからの自然災害も人為的な事故も、それぞれ同じような「危険物」だとみなされるようになった。

しかし、「危険」と「リスク」は別ものだったのだ。かつてはあくまで外部にあって制御不可能であると思われていた危険と、ひょっとしたらわれわれがかかわっているシステムに関連して制御できるかもしれない危険とがごちゃまぜになり、制御できるかもしれない危険を「リスク」とみなすにつれ、危険の諸全体をもリスクの対象になってしまったのだ。

危険は感じればよく、できることなら避ければいい。けれどもリスクは、われわれが何かをしようとするときに、必ずや選択や決定を迫ってきた。それは、選択や決定がリスクを生み出しているということでもあって、もっと端的にいうのなら、リスクに対処するあらゆる企てが新たなリスクの原因になっていくというパラドックスを露呈させることになったのだ。リスクはリスクを生み、リスクはそこにかかわる者を介して“停止なき自己増殖”をするものとなったのである。

こうして、リスクはあたかも「未来の被害を現在時点での予測に置き換えたもの」になった。

意想外の変貌だ。これは不確実性のなかで予測の確実性を問うという、新たな難題をもたらした。まさに数理的にもパラドキカルな難題だ。そこでは過去と未来の「時間の結合」をおこざるをえない。

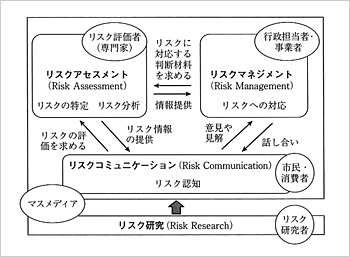

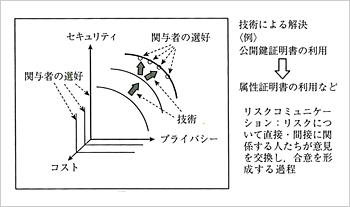

しかしむろんのこと、そんな芸当はできそうもない。そこで、時間の問題は社会の問題にずらされることになる。リスクを決定づけている時間の問題は、リスクがおこりうる社会の責任に、次から次へと転嫁されていくことになっていったのである。ルーマンはこれを「リスクのコミュニケーション」がリスクを決定しているとみなした。

それでどうなったかといえば、リスクは決定者に、危険は被害者に分断されたのだ。もしくは決定者と被害者は、リスクと危険を介してコミュニケーション・ルールの共同者(協同者)にならざるをえなくなったのだ。

いいかえれば、社会はさまざまなリスク含みのサブシステムやセカンドオーダーの相互浸透のほうに向かって進んでいくということになったのである。

一方、組織というものは、つねに不確実性をコンティンジェントに吸収して改革されてきた。そういう組織の活性化は内部性と外部性とのあいだの推移によって保証されている。

それは、組織が不確実な環境・社会・市場という外界とのあいだに何らかの「意味の境界」をもってきたからだ。組織が不確実な状況から「意味」を取り出し、そのことを努力して強調してきたからだ。

しかしながら、環境や社会の外部性の多くが情報やデータになり、その情報やデータを等分に組織がもつにすぎないようになったとしたら、組織は環境や社会がかかえるリスクのすべてを担当することになる。すべてのリスクは社会的リスクとして認知され、指弾されるからである。

そして、時代はまさにそのように進み、結局はIT社会をつくりあげることになった。もう逆戻りはないだろう。しかしもし、組織がこのことに鈍感であれば、リスクが明示する言葉や文脈と、組織がもつべき意味とのあいだに、さまざまな葛藤・矛盾・対立がおこる。グローバル資本主義が驀進するなか、組織はかぎりなく鈍感になっていた。

ひるがえって、もともとすべての組織にはオフィス機能というものがある。これはマックス・ウェーバーが早くに指摘していたように、古代このかた官僚組織がつくりだしてきたもので、そのオフィス機能は必ず文書機能によって裏打ちされていた。すべてのオフィス機能はそのまま文書機能とぴったり等価であって、その文書の指示する内容によって外側の国家とも法とも市場とも結びついてきた。

けれども、国家と法と市場がリスクを多様に明示するようになれば、組織の文書機能もまたことごとくリスクの明示性と等価になっていき、組織はリスクの文書によってがんじがらめになっていくというふうにもなる。そしてまさしく、鈍感な組織はそうならざるをえなかったのだ。そこに陥っていったのだ。これがしばしばコンプライアンス問題として、いま話題になっている事情である。

が、そんなことでいいのだろうか。組織の内側と外側が同じリスクの多様性をかかえたまま、コンプライアンスを保持していていいのだろうか。そうではあるまい。本来は組織が生み出すオフィス機能は、組織が生み出す意味にもとづいた文法やメタファーによって生成されるべきものだったはずである。そうであればこそ、組織は製品や商品や才能を生み出すことができのだ。組織は環境や社会や市場のリスクの隙間を縫って、新たな意味を生成してきたはずなのである。

おそらく問題は、組織がどんな外部リスクをどのように内部リスクに接続させ、それによってどんな価値観を決定づけたのかということなのである。

ここにおいて、昨今の金融市場のリスク・コントロールの問題が浮上する。金融工学をとりこんだ組織が何をしたかといえば、外の市場がかかえるリスクを「時間の結合」によって、内外に通じる文書(証券や債券やデリバティブ)としてつなげてしまったのだった。おかげで一部の金融機関は莫大な収益をあげ、膨大な組織に膨れあがったけれど、そこにはいつのまにか、内部と外部の「意味の境界」の消滅もおこっていたわけだった。

きっと不確実なものは不確実なままでもよかったのである。

不確実なものから確率的接続と確率的決定ができたとしても、それ以外は不確実なもの、あるいは「危なっかしいもの」として、組織の内外にまたがってのこるべきだったのだ。そしてそこには、組織が外界とのあいだに積極的にのこす「誤謬」や「欠陥」や「誤解」があったって、べつだんかまわなかったのである。

いや、そのファリビリティ(誤謬性)を勘定に毫も入れないようにしたことが、かえって組織がリスク社会に追随する要員になったのだ。その案配には、ベックのいう”ブーメラン効果”や確率論でいう”可用バイアス”がかかっているのだから、それをむりやり除去しようとすることがまちがいだったのである。

そうなのだ、むしろ「危なっかしいもの」の残余こそは、組織がすべてのリスクの自己陥入から自由になりうる方法だったはずなのである。すでにジョージ・ソロスやリカルド・レボネト(そのうち千夜千冊する)が気がついていたことだった。

このように考えてみると、「世界リスク社会」のなかのリスクとは、工業社会がポストモダンな社会に移行する過程で、みずからつくりだした社会的危険をばらまいたものだったとも言える。そこには、過度なマネー資本主義的経済活動や、統計的確率の過信的適用や、決定のロジックの乱用がはたらいていた。

それに対して、本来の危険や危機というものは、熱力学的にはもっと散逸的であり、幾何学的にはフラクタルであり、有機的にはときに創発的なものでさえあるものだ。

なぜなら、そもそも自然や人間にとっての本来のリスクは、「死」や「熱死」に極限されていくものであり、そうであるとすれば、リスクの淵源はわれわれの生命活動そのものの「ゆらぎの本質」に宿っているはずのもので、だからこそシステムは危険や危機と隣リ合わせに自律的に進んできたはずだったからである。

そこには、リスクに対応する責任など、あるはずがない。イチョウにもオタマジャクシにもシマウマにもリスクはあるけれど、そこにはどんな責任もない。われわれが病気をしたとして、そこで責任を問われるものはなかったはずなのだ。タバコを喫いすぎて肺ガンで死んだとしても、そこにリスクデータが対応している必要はなかったのである。あいつはやっぱりタバコを喫いすぎたよな、かわいそうにねでも、よかったのだ。

けれども残念なことに、そこにいつしかリスクと責任が対応していった。

本書の最終論文を書いたヴォルガング・リップ(ヴュルツブルク大学の社会学者)が興味ある指摘をしている。リスクが責任に対応づけられてしまったのは、そもそも近代科学が現象のすべてに対する合理的説明を求め、キリスト教社会が自己責任をあきらかにしようとしたからだったというのだ。

だからリスクの正体を議論するには、こうしたヨーロッパ社会史の背景がもたらした算術的性格や合理的属性のルーツに立ち入らなければならない。そう、言うのだ。ぼくもぜひともそう言いたいところだが、いまは遠慮しておく。

そのかわり、ちょっとべつな指摘をして、今夜の話のしめくくりにしておきたい。それは、ずうっとさかのぼれば、リスクの起源は人類が災害や暴力や噂をかかえたときから始まっていて、ルネ・ジラールが指摘したように、まさに「世の始めから隠されてきたもの」(492夜)のひとつだったのではないかということだ。歴史的なリスクは、つねにリスクの正体を隠そうとしてきた者のほうにだけ、リスクをまぶして損得勘定を発生しうるアドバンテージをもたらしてきたということだ。

それゆえ東インド会社に始まる強欲な前資本主義時代は、むしろリスクこそが商売のエンジンになっていて、これを21世紀の社会がいかにクリーアップしようとしても、リスクの正体そのものが別のものに代わることはないのではないかということである。このこと、どこかで言っておきたかったことである。

【参考情報】

(1)すでに理解してもらったかと思うが、本書は『たまたま』から千夜千冊・連環篇がソロスをへて次に連なっていくための媒介になるものとして、ここに入れたわけである。それゆえ、リスクについての比較的基礎的な案内が俯瞰できるようにもしておいた。このあと、ルーマンに進むか、制御論に進むか、それとももう少しリスク論を遊ぶかどうかは、ヒ・ミ・ツ。

(2)本書の編著者の土方透は、ハノーファー大哲学研究所とヴュルツブルク大学の客員教授をへて、いまは聖学院大学教授。『ルーマン:来るべき知』(勁草書房)、『宗教システム/政治システム(正統性のパラドクス)』(新泉社)などの編著がある。アルミン・ナセヒはミュンヘン大学教授で、社会学研究所の所長。

本書には、ほかにエレーナ・エスポジト『リスクとコンピュータ』、カール・ハインツ・ラデーア『危険の予防とリスク処理』、ヘルマール・クルップ『リスク危険とシュンペーター・ダイナミクス』、ペーター・ケピング『リスクと宗教』などが所収されている。翻訳は、庄司信・徳安彰・圓岡偉男・高橋直哉・大橋憲広・岡村圭子・松戸行雄が1章ずつを担当している。

(3)リスク論については、ベック、ルーマンのほかにもずいぶんの関連図書が刊行され、翻訳もされている。アンソニー・ギデンズ『第三の道』(日本経済新聞社)、ピーター・バーンスタイン『リスク:神々への反逆』(日本経済新聞社)、グラハム&ウィーナー『リスク対リスク』(昭和堂)、酒井泰弘『リスクの経済学』(有斐閣)、橘木俊詔『安心の経済学』『リスク社会を生きる』(岩波書店)、春日淳一『経済システム:ルーマン理論からみた経済』(文眞堂)、小松丈晃『リスク論のルーマン』(勁草書房)、中西準子『環境リスク学』(日本評論社)、広田すみれ他『心理学が描くリスクの世界』(慶応大学出版会)、ジョン・F・ロス『リスクセンス』(集英社新書)など。

最も新しい入門書は、昨年から刊行された『リスク学入門』全5巻(岩波書店)で、経済・法律・社会生活・科学技術の各領域からみたリスクの考え方や測り方を案内している。第1巻の「リスク学とは何か」で全貌が概観できる。

もっと入門的なのは、たとえば田辺和俊『ゼロから学ぶリスク論』(日本評論社)、山口弘『リスクの正体』(バジリコ)、佐々木良一『OTリスクの考え方』(岩波新書)などだろうか。小説もある。川端裕人の『リスクテイカー』(文春文庫)は金融工学のABCを巧みに解説しつつ、マネーの冒険的定義に挑むところもあって、読ませた。