父の先見

白水社 1983・1992

人間、追いつめられれば、体だけで密談するようになる。土方は流しに立ってミミズを眺めている子供だった。子供は誰だって、都合よく機会を逃したいという期待に綿々たる恋慕をもって、それに沿った息遣いをしているものだ。

魔力が足りないものにはかまっていられない。人間なぞに害を加えるのはつまらない。土方はいつも棒になって遊んでいた。爪先立っているのが逆襲なのだ。あまり遠くへ行けないのだから、それでいい。だから、呼吸もしだいに控え目になった。壁に追いつめられると、眩しいところに体を預けたものだった。それでは体があまりに早いので、そこから唄は出てこない。

少年は暗がりに昏倒を求めてやってきて、こう思ったのだ。捉えられてしまったら、踝から膝の皿までの寸法をまるごと縮めて投げ出さなくちゃならない、と。

◆「田んぼだから、空があまりにも広くて、それから風でしょう。だから空見て、大馬鹿野郎だと思いましたよ」。

秋田旭川村泉の冬。土方はしょっちゅう雪に食べられそうになっていた。それは粉雪をかぶって突っ立っている角材である。春は川に呑まれそうになっている。それは目の淵で水色になりすぎた青空を切り取ることだった。

お椀をかかえて蚊帳を占拠してみると、夏という奴は耳だけを襲ってきて、土方の体にちっぽけな子供をふやしていった。それで蚊取り線香の煙のかたちにでもなろうとすれば、空気が邪魔をする。秋には風男がそんな土方をさあっと稲色の方角へ攫っていく。土方の目玉には、橋や硝子戸や匙の鈍い光が眠っていただけだった。

移ろいやすい感情は、こうして土方の体に染みこんで、捜すことも辿ることも容易ではなくなっていた。そのぶん土方は子供のくせに抽象を知っていた。

長い耳掻きが鼓膜にとどいているような感覚。沈んでいる亀を見ているような気分。少年はひたすらそのことを未来のために仕舞っておいた。

◆「わたしが子供のころに染みた言葉は、二つですね。得体のしれねえ熱だな、というのと、三つ児の魂、百までも」。

空模様を着込んでしまえばいいのだと思ってからが、それが風呂敷より大きいのか小さいのかが問題になる。体は取り消すことを知らないのだから、ただ野放しになっている変化に任せてはいられない。

軒下はいつだって哲人のように黙りこくっている。そのときは猫背のふりをすればいい。蚊柱はそういう体よりずっと深く何かを知っていて、体の外を科学方程式のように流れ舞っている。これではいったい体は内にあるのか、外にあるのかなんてわからない。詩でも雪でもボタボタッと降ればいいのに、そうはいかないから、土方は真っ黒な墨になって、そこを上滑りしてしまっていた。

もう一度、ほったらかしのものを見なくっちゃ。飴の色。ハーモニカの匂い。婆さんの紐。靴をさかさまにして投げたこと。鈍い米のとぎ水の色。押し入れの中。紙の端っこは必ず引っ張ったこと。蓋をされたような尻の穴とズボンの関係。倒れかかった案山子は必ず死体に見えること。どくだみの葉は泣き声を食べること。

子供はいつも厳重な命令を待っている。写真のときは顔をしかめっ面をする。菓子を探せば探偵だ。病気のふりがいちばん難しい。

◆「五体が満足でありながら、しかも、不具者でありたい、いっそのこと自分は不具者に生まれついていたほうがよかったのだという願いをもつようになりますと、ようやく舞踏の第一歩が始まります」。

廃墟は十四歳の体を必ず見舞う。そのとき土方を襲撃したのは飛行機のような母親の記憶だった。

そこでたちまち姉を飼うことにした。どこに? どこにと言ったって、長い髪の奥から取り出すしかないではないか。物だって、その記憶の内側が土方の好ましい相手になっているとはかぎらない。

こうして舞踏に体を嫁がせるようになって、土方はどれほど秋田の記憶の折檻を受けたことだったか。ふん、ふん、こういうときは、せめて薬に化けたような言葉を取り逃がしておいて、腹の虫が蠢くような話し声に聞き耳をたてることなのだ。それなら、なんだか近すぎる谺のようではあるけれど、「とっさの天才」も回復してくれた。

けれども、それで病人が飼育できるわけじゃない。屋根から転げ落ちたとき、碍子を口に銜えたままでそこを去ることは、そんなことは準備をしたらできるはずがない。

◆「舞踏を修得するにあたって大事なことは、同じことが二度おこることに抵抗することでして、でも、こういう作業はね、のさばったような一回性を過大にしちゃいけないということなんです」。

先祖から伝わっているのは、人を泣かせるように体を入れ替えることである。そんなこと、寝床に入ったときに誰もが気がつくのに、二本足で立ったとたん、マッチの棒杭になった体はすべてを忘れる。

先祖の足は四本なのだ。袴をつけてみるとよい。足の裏に土、膝の皿に支え棒。膜模造、まくもぞう、マクモゾウ。

いきなり夜に飛び出してみれば、そこに形態と装束が舞踏するものだ。囲みの中に蟄居すれば、体は胎児を思い出す。体を派生している名無しの行為は、不当な親近関係におかれているままなのだ。洗面器のなかで現れる小鳥の足のような顔の将来は、流しの栓が抜かれて捨てられ、精神の逸楽などやっぱり首を括るだけでは採算がとれないことを訴えている。

では、いったいどこから手をつけるのかといえば、土方は才能の中ではそれが拾えないことを知っていたから、あえてサクリファイスな作舞家が滑稽してしまうほうに歩いていった。ただ、それを寒天色の空がなくても、どうするか。

◆「まあ、太陽を乗せた馬車があるなら、その馬車をはずした馬車引きになって炎天を歩きたいんだとか、そこらへんに転がっている石を拾って乳を搾るというような、そういう始原の記憶ってありますね。舞踏はそこに誘われているっていいますか」。

併合体。1センチの浮体。浮世のおかず。

体は暗いのでなく、昏れている。どこにはぐれているかといえば、奈辺に昏れている。土方は幼児のころに飯籠(いづめ)に入れられて育ち、泥の田を走ろうとして、足をずぶずぶ奪われた。虫になるか印鑑になるか蟹股になるか、それとも知らんぷりするか、ハンカチになるか。そもそも舞踏は登録行為なのである。

ないものねだりになっているところに、近づいてくるもの。そこに内身(うちみ)も外身(そとみ)も紛れているのは当然だ。溢れ出して抜け出ていったものに慰められてはいけない。抜け出ていった自分は、もう別の変容にちょんちょん肩を叩かれて、突くか、剥がれるか、ひび割れていて、その姿態を隠せない。

◆「じなっとした煎餅を食べたり、押し入れの蒲団に溺れたりして頭をとろかしながら、わたくしも育つには育ったのですが、現在は、その感情の行方や情緒のありかが体のどこかに迷い込んでしまって、こんな夜中に自分はどこへ行ってきたのかという恐怖に似たものまで、それが発展しなくなってきているのです」。

人間というものは壊れやすいものだから、横にしておいたほうがいいのだけれど、そのことを保存して缶詰にしておくのが大変なのだ。

それは病芯と花弁の区別はつかないからで、この共謀を責めたてるのは、ただ身繕いをしておくことしかありえないのではないか。

そこで土方は体の「捨て場所」を求めて踊り、「一式を備えた男」になることを選んで葬祭に及び、たえず「仮の地」を捜索して、そこで何かを「看病」(みとり)することを自身の「はずれ」に課してきた。

誰だって理由もなく高く上がった足の始末に困っているのだ。あなただって七歳のときの木乃伊だったことがあるでしょう。それを標本にしていないのなら、舞踏はオニヤンマの尻尾を追うことも、釜の底から煮えくりかえることも、雪の晩にアントナン・アルトーを偲んで泣き出すことだって、できるのですよ。それが滑稽ダンスか、生姜おろしか、誘惑の母体かなんて、どうでもいいことだ。

◆「明治のひと、やっぱし私スキです。金田一博士の気配だと八十より上です。静かなヒトもいるものだと思いました。本当に静かなもの程よいにきまっています」。

◆「静かな家に住んでみたいと思って四六年たちましたが、静かな大騒動が現在もおこっているのです」。

◆「このたびも、低い位置から病める巡礼として、しなびた日本の乳房をぶらさげて行くことです」。

土方巽は昭和3年3月9日に生マレタ家ガ蕎麦ヲツクッテイタ家に育った。11人兄弟の10人目だった。

昭和17年、秋田師範学校付属小学校を出た。16歳、秋田工業高校のラグビー部に入ッタ。昭和19年。戦争ノ中、群馬県太田の中島飛行場に学徒動員されタ。17歳、秋田工業高校ノ本科電気科ニ編入した。

秋田は石井漠ガ出身シテイタ。戦争が終ワルト秋田製鋼に勤めながら江口隆哉門下の増村克子のダンス研究所に通った。ノイエ・タンツの始まりだった。昭和22年、上京。21歳で神田共立講堂の第1回大野一雄舞踊公演を見て、スベテガ決マッタ。

ぼくが昭和43年6月12日に銀座ガスホールに行ったのは、石井満隆の『おじゅね抄』を見るためだった。これが土方巽を見た最初である。

それからまもなくして、ぼくは宇野亜喜良を聞き手に頼んで土方巽を対談に引っ張り出し、「ハイスクールライフ」第18号に「暗闇の奥に遠のく聖地を見つめよ」を催した。のちに『孤立者たちの対話』に収録された。

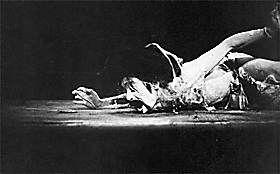

同じ年の10月9日、日本青年会館の『土方巽と日本人――肉体の叛乱』で、圧倒された。土方さんは40歳だった。すでに瀧口修造を呼吸し、三島由紀夫と林檎を分かち、三好豊一郎の詩集を懐に、澁澤龍彦の魂匣を睥睨していたことは知っていたが、黄金のペニスをもったキリストであるとは知らなかった。中村宏が8ミリを回し、最前列で禿頭の作男たちが一斉にオナニーをしていた。こんな夜はもはやないだろうと思った。

昭和45年8月末、池袋西武百貨店にガルメラ商会の「土方巽燔犠大踏鑑コレクション展示即売会」を見に行った。それから3カ月後に自決した三島由紀夫が一礼をして、会場を姿勢よく去っていくところだった。

ぼくは何もできずに、こそこそ帰ってきた。この命名は高橋睦郎によるものだった。

翌昭和46年6月のこと、目黒のアスベスト館に招かれた。すでに何度か訪れていたが、呼ばれたのは初めてである。その夜は2階の卓上いっぱいに料理が並び、小一時間を待って現れたのは土方さんだけで、その料理は他の誰のもののためでもなかった。土方さんは箸を一度も動かさないままに、ぼくを口説き始めた。秋に舞踏公演をするのだが、そのプロデューサーをしないかと言うのだ。これはどう逆立ちしても不可能なことと思えて、断った。

こうして10月25日から始まった『四季のための二十七晩』に、ぼくは7回通うことになる。そのころは新宿番衆町に仕事場があったから、アートシアター新宿文化から帰るときは、毎夜の道々がギバサンやすさめ玉だった。

昭和47年9月、土方巽は田中一光のポスターが懐かしい西武劇場で『静かな家』を踊った。中西夏之がそうしたのかどうか、舞台は斜めになっていた。音楽をYAS-KAZが担当していた。

この日を最期に、土方巽はまったく踊らなくなった。そのかわり、演出作舞に専念し、白桃房を闇夜に躍らせた。それを見るため何度もアスベスト館に通ったが、やはり土方は踊らなかった。

かくて昭和52年、「新劇」に『病める舞姫』の連載が始まったのである。こう、始まっていた。

「そうらみろや、息がなくても虫は生きているよ。あれをみろ、そげた腰のけむり虫がこっちに歩いてくる。あれはきっと何かの生まれ変わりの途中の虫であろうな」。言いきかされたような観察にお裾分けされてゆくような体のくもらし方で、私は育てられてきた。

昭和53年、磯崎新と武満徹はパリの「間」展に土方と芦川羊子を招いた。が、土方は行かなかった。もはや一切の公開の場面には顔を出さないという覚悟らしかった。やはり「間」展に招かれた田中泯が残念そうだった。

昭和56年1月25日はぼくの37歳の誕生日だったが、第一生命ホールに大野一雄の『わたしのお母さん』を見に行った。演出を土方が担当していた。土方さんは53歳になっていた。終わって楽屋をたずねると、いつものように唇を少し突きだして、ちょっと東北訛りを匂わせて、「あのね、今度、松岡さんのところへ行きますからね」と言った。

それから半年ほどたったころだろうか、土方さんは真夜中近くに突然にぼくの元麻布の家を襲って、「はい、酒はいりません。お茶、お茶で結構。さあ、今夜は松岡さんの華厳の話を聞きに来ましたよ」と言って、坐りこんだ。

昭和58年早春、『病める舞姫』が単行本になった。貪り読んだ。

田中泯が勇躍して土方さんに近づいたのはそのころである。昭和59年5月にビショップ山田に『鷹ざしき』を振り付けると(ぼくはそのときのパンフレットの編集構成をしていた)、土方さんは田中泯に「恋愛舞踏派」の定礎を約した。その11月5日の夜、アスベスト館に呼ばれてみると、オクタビオ・パスのお別れ会が開かれていてた。

その13カ月後である。土方巽は57歳で静かに、静かに死んだ。駆けつけたら、唐十郎が涙を拭かずに哭いていた。ぼくは大西成明を呼んでデスマスクを撮った。父の死に顔に似ていた。