父の先見

講談社選書メチエ 2007

そろそろ北京オリンピックが始まる。石岡瑛子(1159夜)さんから「私も開会式演出の3人のうちの1人だから、8月8日は絶対に見てね。凄いわよ」と言われた。

いろいろ気になるオリンピックだが、ぼくは意外にも開会式フリークで、演出もさることながら、とくに万国旗が並んで各国の代表が国旗を掲げ、色とりどりのブレザーやら民族衣裳やらで入場してくるのを見ているのが好きなのだ。これは小学生時代のサンフランシスコ講和条約締結のとき、町に小さな万国旗が一斉にはためいていたのが原風景になっているからではないかと憶う。

オリンピックの中継くらいではよくわからないけれど、各国の国旗や民族衣裳をあらためて見せられるのは、ぼくのようなコクサイ音痴には軽い痺れがやってくるような刺戟になってよい。

民族衣裳のほうは街にもそういう店がふえ、女性誌やファッション誌にもよく登場してずいぶん知られるようになったはずだが、国旗は案外知られていない。かつて杉浦康平(981夜)さんは、日の丸は世界の国旗のなかでも出色のデザインだと言っていたけれど、一度、国旗デザイン議論などあってもいいのではないか。辻原康夫の『国旗の世界史』(河出書房新社)によると、国旗に赤をつかっている国は8割近いらしく、次に白、青が多いそうだが、ぼくは黒が使われているベルギーやドイツやアフガニスタンやイラクの旗が、なぜか心に響く。大胆なのは忠臣蔵や新撰組まがいのギザギサのあるカタールやバーレーンで、最も意外なのがカダフィが一夜にして決めたというリビアの緑一色だろう。

ぼくが生まれたとき世界は71カ国しかなかった。2年後、日本はその71カ国にも入らなくなった。敗戦からサンフランシスコ条約まで、日本は独立国家ではなかったからだ。それから60年がたち、世界の独立国の国家数は193カ国になった。3倍近くにふえている。この数はまだふえる。21世紀になってからも、東ティモール民主共和国(856夜)とモンテネグロ共和国が誕生した。

ところが、この193カ国のうちの44カ国が実は人口100万人以下で、そのなかの15カ国はなんと20万人以下なのである。東ティモールは浜松市くらい、モンテネグロは熊本市くらいの人口だ。

国連および世界銀行の用語によると、このような国を「ミニ国家」といい、人口10万人以下の国を「マイクロ国家」というらしい。やたらに「大」(メジャー)が好きな連中が勝手につけた名称(蔑称)だが、この定義でいくと世界の5分の1以上がミニ国家なのである。どんな国がミニ国家かというと、サッカーの「ドーハの悲劇」で有名になったカタールは82万人、バーレーンは75万人、ラグビー強国のサモアとトンガとフィジーが18万人と11万人と9万人、カリブ海のグレナダは11万人、ドミニカは7万人である。

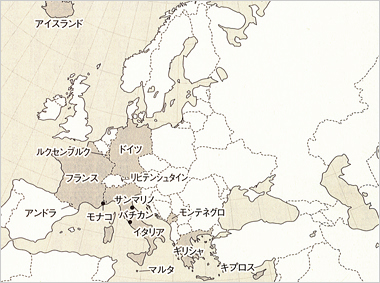

ミニ国家は多種多様だ。うんと古くからの国もあるし、ごく最近の新作もある。45万人のルクセンブルク大公国や40万人のマルタ共和国のように数奇な変遷を長くたどった国もあれば、1960年の国連による植民地独立付与宣言をきっかけに、第三世界で自治権を主張して次々に独立をはたした国々もある。まだまだミニ国家は生まれつづけるだろう。アフリカにはいまでもざっと500ほどの民族がひしめいているけれど、これらのうち、今後いくつの民族が互いに組んで独立したいと言い出すか、誰も予想がつかない。

プラトン(799夜)は小ポリスに理想をおいた。だいたい5000人くらいが理想であった。アリストテレス(291夜)も小さな政治的共同体が望ましいと見て、ポリスの相互自立を説いた。

やがてマケドニアやローマ帝国が出現し、とりわけ神聖ローマ帝国の登場によってプラトンやアリストテレスの理想は巨大宗教国家に糾合されたかに見えたけれど、それでもヨーロッパ中世ではドイツ騎士団領、リトアニア大公国、11州からなるスイス同盟、ヴェネツィア・ジェノバなどの都市国家、リューベックなどのハンザ都市、リヒテンシュタインといった小国が、14世紀でもざっと1000ほどの独立性をもった政体として共存していた。

このころまでは「コムーネ」(自治都市共同体)という政体が認知されていて、共同選出されたコンソリ(コンソール=執政官)が大国ではレガリア(国王特権)とみなされていた裁判権や官職選出権や徴税権や貨幣鋳造権を確保していたからだ。

しかし16世紀には1000が500に減り、やがてオランダ、イギリス、スペインなどが遠方の植民地を抱え込む大国となるにつれ、それを追いかける各国が近代的な「帝国」主義をめざすようになると、ここに一方では「列強」(パワーズ)が世界を分割するというパワーゲームが厭というほど定着し、他方では「国民国家」(ネーション・ステート)が軒並み登場して、これらが重なりあい、競いあい、絡みあって20世紀に突入してきたのだった。『世界と日本のまちがい』(春秋社)にやや詳しく書いたことだ。

これで大国と小国が完全に分かれていった。分かれていったというのは、大国は大国で戦いあい、小国は小国で大国との離合集散に巻きこまれつつも、それはそれで争わざるをえなくなったのだ。

アジアでも同じことである。孔子や荘子の時代の中国では春秋戦国といった小国ばかりが林立し、それが秦の始皇帝によって統一され、漢帝国や唐帝国でさらに拡張していくのだが、その途中では五湖十六国や魏晋南北朝や五代十国がひしめいた。内陸アジアやイスラム諸国はもっとすさまじい。一方ではモンゴル帝国やチムール帝国やオスマントルコ帝国の拡張と、他方においてはミニ国家の乱立なのである。

それでもこれらの弱肉強食の食いあいは、大小の差異はともかく、同じ穴を貉が争いあっているようなものだった。つまりはどこも、自業自得の変転暗転旋転なのである。

それが19世紀末に列強が帝国主義の猛威をふるって、すべては人為的な政策と制裁に律せられるようになった。一番ひどかったのは、帝国列強がアフリカを細切れに分割してしまったことだ。いまアフリカにミニ国家やマイクロ国家が多いのはその残映である。

国連規定ではミニ国家は100万人以下になる。しかし、国の大小など、人口では毫も決まらないというべきだし、むろん面積の大小でもないともいうべきである。社会とは何か、民族とは何か、言語とは何か、信仰とは何か、習慣とは何かを問わないと、国家の大小など議論してもしょうがない。

一般的には自主権によって国家の自立は規定されている。けれども独立が承認されれば自主権はどの国でも確立するのだから、これでは国家の特徴はわからない。では民族自決権をもって国家としていったらどうか。しかしこれでは、世界中に4000から5000の国が林立して、おそらく国際関係が絹を裂くようにズタズタになるだろう。紛争ももっとふえる。

いま日本では「道州制」に踏み切るかどうかの議論が進行中であるけれど、それを廃藩置県に対する廃県置藩だというなら、それはおっちょこちょいな議論だ。徳川幕府のような強力な軍事力をもった中央政府がないかぎり、“六十余州”がうまくいくはずがない。地方分権をして道州制を実施するということと、「小さな政府」でありたいというのは、イスカの嘴をむりやり合わせるようなものなのである。

同様に、自治権だけで世界に5000もの独立国家をつくるのも、ありえまい。そもそも「国家」という単位がすでに国連やさまざまな国際条約などによって定められてしまっているのだから、そこを変更しないかぎりは、ただ国をふやしてもしょうがない。ぼくはミニ国家おおいに賛成なのだが、それは国連が決めた規定によるミニ国家ではない新たな「ボーダーランド・ステート」(境界国家)に期待を寄せるからなのである。これは内村鑑三(250夜)がすでに“日本のあるべき姿”として謳ったコンセプトであった。

今日のミニ国家はどんなふうになっているかというと、たとえばギザギザの国旗を作ったカタールやバーレーンは、こうなっている。両国とも原油を背景に自立できているのだが、「国家」という存続様態のありかたについては、いろいろ考えさせられる。意外なヒントもある。

カタールは、18世紀半ばにアラビア半島内陸部から進出してきた部族(アール・サーニ一族)が原型になっている。1916年に首長アブドラ・サーニーがイギリスと条約を結んで保護下に入り、それから紆余曲折をへて1971年に独立した。そこからはしばらく首長ハリファが実験を握りつづけた。

ついで1995年になってハリファの長男ハマドが無血クーデターで父親を追放して、過激イスラム主義をものともしないで取り込んでいった。それからはリベラルな中央自治会議をつくって2003年には国民投票による憲法の制定にこぎつけた。その発布が2005年6月である。ここまではよくある話だが、このあとが情報社会的で、派遣国民的になる。

1996年、カタールは首都ドーハに衛星テレビ局アルジャジーラを開設した。これは首長の個人基金で設立されたもので、BBCワールドのアラビア語TVがサウジアラビア政府の検閲で2年間の停止を食らったときのスタッフをごっそり抱えこんだものだった。アルジャジーラは広告収入で自営する計画にはなっているのだが、いまだに首長の年間援助が続いている。しかし、このような「国よりも放送が大きい」という効果は絶大で、ここにおいてカタールは情報社会的なステーション・ステートになりつつある国なのである。

むろん背景には石油産出力があるのだが、それをもって内部に閉じ込めようとはしていない。人口82万人のうちカタール国籍をもっているのは僅か30パーセントにすぎず、周辺国やインドやパキスタンの派遣国民を多くの労働力にあてている。したがって所得税では国家は成立していない。教育費も無料である。しかも半分以上が"派遣国民"なのだ。

バーレーンも同じことで、所得税はない。医療費もかなりが無料のヘルスケアで補っている。なぜこんなことができるかといえば、政府歳入がカタールもバーレーンも60パーセント以上が石油と天然ガスの販売益や利権貸与益になっているからである。

つまりこれらのミニ国家の本質は「レンティア国家」(rentier state)なのである。原油産出量を背景に、地代や賃料やロイヤルティで国家を維持してしまうのだ。いわばレンタル・ステートなのだ。そのため国際社会はこうしたレンティア国家を「民主国家」とは認めず、あいかわらず「途上国」としか呼ばないのだが、そんなことはカタールもバーレーンもさらさら気にしていない。

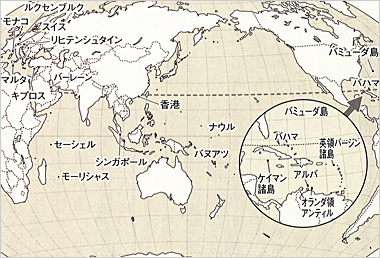

100ほどの島々からできているセーシェルの人口は9万人である。いわゆる島嶼国家だ。しかし、れっきとした国家だ。石油はない。機械も生産力もない。では、どうしているかというと、観光に特化したモノカルチャー・ステートなのである。1971年に国際空港を開設して以来、観光立国一本で国づくりをやりとげた。セーシェル政府は「ローボリューム・ハイバリュー」を自ら打ち出して、高級リゾートとしての島々を世界中の観光業者に活用させたのだ。

もっとものすごい島嶼国がある。太平洋上のフィジーよりも赤道近くに浮かぶ珊瑚にかこまれた島嶼国で、ツバルという。ツバルは1978年にイギリスから独立したのだが、面積は安芸の宮島ほどで、人口は8000人くらい。2、30人の警備員がすべての防衛を担っているのだから、町のおまわりさんが守っているようなものだ。かつての政府歳入は切手やコインの売上げ程度だった。そこで国連は「後発開発途上国」(LDC)の50カ国のひとつに指定した。

ところがそのツバルがおもしろいことを始めた。インターネット・ドメインのビジネスを開始したのだ。世界各国にはインターネット・ドメイン名が与えられている。日本は「jp」、イギリスは「uk」である。ツバルには「tv」が割り当てられたのだが、これがスペルがTVだということで、世界中のTV局の関心を惹いた。1998年、カナダのITベンチャーのチャプニクがアイディアラボ社と訓でツバル政府とこのドメイン取得交渉をして、契約金5000万ドルで向こう12年間の使用権を獲得した。これでツバルのGDPが一挙に50パーセント上がった。さらに政府はドメイン名使用権をアメリカのドットTV社に売却して、また莫大な収入を得た。

こういう国家もあったっていいのである。いや、こういう国もなくては、国家なんてやっていけないはずなのだ。

カリブ海にもたくさんの諸国がある。カリブ共同体(CARICOM)に加盟するバハマ、ドミニカ、グレナダ、ハイチ、ジャマイカ、トリニダード、バルバドスといった16カ国ほどだ。北京オリンピックにも選手団を送っている。

そのうちのバハマは1973年にイギリスから独立した35万人の島嶼ミニ国家だが、国家そのものを商法上のプロセスに位置づけて、いわゆる「タックス・ヘイヴン・ステート」をつくりあげた。パハマそのものが無税を謳う租税回避地帯となるようにしたのだ。

これで、バハマに何を設立しようと、所得税ゼロ、法人税ゼロ、キャピタルゲイン課税ゼロ、相続税ゼロ、消費税ゼロの国家ができあがった。法人、個人、パートナーシップ、トラスト、エステート、なんでもが課税から免除されるのである。バハマ政府は海外企業がバハマで商取引を通過させるごとに、登録手数料と輸入関税だけをとる。それが政府歳入の60パーセントなのである。

経済学では「オフショア金融センター」機能とよばれているものであるが、これは世界の金融ゲームの盲点をついたものだった。バハマがまたたくまにニューヨーク、ロンドンに継ぐ世界第3位の金融センターになったことはよく知られる。現在でも銀行の数だけでも、ケイマン諸島などと並ぶ世界の10指を誇っている。

もっとも、こうしたオフショア金融センターは麻薬カルテルや兵器密輸業者たちの「ダーティーマネーのロンダリング」(洗浄)に悪用されているという現象も目立ってきて、国際世論の批判も集中してきた。とくにOECDが1998年に「有害な税制競争」という報告書を発表してからは、タックス・ヘイヴンの判定基準がやかましくなったのだが、それはいいかえれば金融グローバリズムを牛耳っていたいという飽くなき表明でもあった。2002年、OECDが「有害な税制を実施する国家」として、例の「ネーム・アンド・シェーム」(name and shame 名指しして辱める)というスローガンを打ち出したのは、裏を返せば先進諸国によるグーロバル・キャピタリズムの“あがき”でもあった。

いったい国家とは何か。いまや世界中で最もだらしない定義のものである。では、大国と小国とは何か。いまや最も忌まわしい価値観を定義したものだ。

ぼくはずっと以前から、とくに内村鑑三のボーダーランド・ステートの提唱を知ってこのかた、国家はネーション・ステートとしてすべて定義されているのはおかしいと思ってきた。「契約の国家」があっても、「商品の国家」があっても、「情報の国家」があってもいいはずなのである。たとえば国と国の「あいだ」の媒介国家やメディア・ステートもありうるはずなのだ。

もしもしそれらを「国家」とよぶべきではないというなら、たとえば「亜国家」や「準国家」などがあってもいいだろう。すでにEU諸国家はそのような仮説をかざして進みはじめたのである。ユーロのような共通通貨もつくった。日本が仮に道州制や地方分権国家をつくりたいなら、それは国内モデルだけではなく、さまざまな国際モデルやコミュニティモデルとの連関で議論される必要がある。

それにしても、「小さいということ」や「小ささ」や「ささやかであること」がこのままではあまりにも歪んで議論されるままになっている状況を、むしろなんとかすべきであろう。国家だけではなく、企業も組織もイベントも、なんでも大きいほうがいいということになっている。すべてが小さくてはもたなくなっている、と思われている。

これがおかしいのだ。銀行も合併し、市町村も糾合し、小学校も合体する。この「みかけの増大」に何かの方針を託そうとする価値観をこそ、その内側から解体するべきなのである。せめて北京オリンピックでは「ミニマ・モラリア」を、と言いたい。