父の先見

平凡社 1987~1991

いつ電話をしても、平凡社のどこかで寝てると思いますという返事だった。それが、この3日ほどは奥の机で寝てましたね、この1週間は風呂にも入れなかったんじゃないですか、さあ、ビルのどこかにいるとは思うんですが、この1カ月は誰も姿を見ていません、というふうに怪しい中継ぎになってきた。

もっと怪しいのは、これはどうみても異常事態だと思うのに、誰も荒俣宏に忍びよっている恐ろしい危機や悲惨な危険をまったく訴えないことだ。それどころか、そういうことは荒俣宏においてはごく当然なことなので、そんなことにいちいちかかわりたくない、心配したくないという投げやりな反応なのである。

これは立派だと思った。感心した。ついに荒俣宏は、常軌を逸することを周囲には常軌だと悟らせることに成功したわけだ。

快挙なのである。荒俣宏は大博物百科全書生物篇を一人で書き抜いたのだ。本書のカバーや箱書や本の背を見るといい。これは「荒俣宏著」であって、「荒俣宏監修」でも「編纂荒俣宏」でもない。

こんなことは、植物に絞った牧野富太郎(第171夜参照)このかた、誰もなしとげたことがなかったことだ。偉業のなかの偉業だ。平凡社という出版社の刊行物からしても、このあとこれに匹敵したのは漢字の白川静ただ一人。まして博物学全般をめぐって荒俣宏の博識と調査力と執念に次ぐ“新人”が登場するとは、当分おもえない。

だから1987年の初夏のこと、第1回配本の第4巻「鳥類」が店頭発売されたときは、「おお、ついにやったか」というどよめきがぼく自身のなかですら轟いた。

六本木の青山ブックセンターだった。さっそく手にして、帰りのカフェ「カルチェ」で眺めた(この店はいまはないが、当時のぼくは六本木で本を買ったら、必ずここに腰を下ろしたものだ。なんといってもカルチェなのだ)。

おお、おお、やっている。図版がすばらしく豊富で、名画名品がずらりと揃っている。鳥類1000種がすべて歴史と国籍を跨いだカラー図版で登場するだけでも、ありえなかったことなのだ。が、これは荒俣ならばこそ、そして荒俣だけにやれることだった。

本文の組み立ても、書きっぷりも、さすがにうまい。ナチュラル・ヒストリーならではの自由度と荒俣宏ならではの知識の屈託が心地よく婚姻している。1項目の構成は「名の由来」「博物誌」の基本項目を中心に、これに随時、「発見史」「絶滅記録」「家畜史」「美術」「神話・伝説」「民話・伝承」「ことわざ・成句」「天気予知」「星座」「文学」の順で項目が追加されている。

この執筆構成の部立(ぶだて)がすでに、ナチュラル・ヒストリーとして自在奔放な新機軸になっている。執筆枚数は「鳥類」1巻だけで、400字詰で1300枚におよんだという。

そもそもナチュラル・ヒストリーという領域は、博物全般をめざしてスタートしながらも、その尻尾を近代生物学のほうから齧られ、その頭部を科学一般の常識から寄り詰められて、ナチュラル・ヒストリー本来の「存在をふやす学」という目的を逸したかにみえた半死半生領域だったのである。いってみれば、博物学自体が絶滅に瀕した珍獣のようなものだったのだ。

それを荒俣宏が完全復活させた。環境保護をした。つまり「存在をふやす学」としての博物学復古計画が企てられ、足掛け8年をもってその生物篇が奇蹟的に再生されたのだ。荒俣君本人も書いていることだけれど、「これは、科学でもなければ文学でもない。その両方が分化する以前の知の体系なのである」。

この「分化以前の知の体系」というところがミソで、そうでないと、博物学はどんどん解体されて細分化された学問の片隅に押しやられていくばかりになっていく。そんなことだけが正当化されるとどうなるかというと、すべての曖昧なものが切り捨てられ、中間領域がなくなる。証拠のあるものだけが記録に許されるということになる。

もっと問題なのは、分化以前の観点がなくなっていくことである。そこにはもはやプリニウスもパラケルススもダ・ヴィンチもキルヒャーもフラッドもいなくなる。いや、人間の歴史文化が生んだ想像力の歴史というものが忘れ去られてしまう。

そこで、荒俣宏が立ち上がったのだ。いや、立ち上がると大きすぎてまわりの者が困るから、平凡社で寝起きすることにした。

それで荒俣宏が何をしたかといえば、まさに現在の科学から置き去りにされた“死んだ項目”をついに復興させたのだ。また、記述のなかで人間の歴史文化的想像力の痕跡の復活に挑んだのである。

こうしてたとえば、この博物図鑑「鳥類」には、ワシタカ類とキジ類のあいだに、なんとガルーダ、グリフォン、サンダーバード、そして大鵬が登録されたのだ。のみならずキジ類には、ウズラ、シャコ、ニワトリ、キジ、ヤマドリ、セイラン、次が鳳凰で、そこからクジャク、シチメンチョウ、ホロホロチョウ、ツメバケイと進んで、ここでフェニックス(不死鳥)がエントリーできたのだ。

こんな博物図鑑はなかった。まさに人間の想像力と表現力は、細大漏らさず救済されたのである。「存在がふえる博物学」が、これでなんとか瀕死の重症から立ち直ったのである。

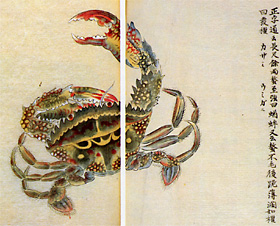

最終配本されたのは、1991年8月にふさわしい第1巻「蟲類」だった。タイトルからして感動させた。虫類ではなく、蟲類!

そもそも虫とは何かといえば、中国では獣・鳥・魚以外のすべての動物のことなのである。虫偏の文字なら、全部が全部、虫なのだ。たとえばカニ(蟹)、エビ(蝦)、クモ(蛛)、コウモリ(蝙蝠)、カエル(蛙)、ヘビ(蛇)、はてはニジ(虹)まで‥‥。そこでたくさんの諸々雑多の虫を一緒くたにした「蟲」という文字がつかわれた。

江戸の最大最強の本格的な虫狂いであった栗本丹洲に『千蟲譜』という驚くべき虫尽くしの本がある。漢字で集めた虫の感字集の趣きさえ濃厚な、異常な書である。西欧的な意味ではナチュラル・ヒストリーとはいいにくい。ところが荒俣宏はこれに倣って、虫偏の動物をことごとく大博物図鑑に収めてしまったのだ。

ぼくはこの方針に快哉をおくりたい。さらに痛快なのは、この巻の冒頭に「腹の虫」をもってきたことだ。

むろんマジメなというか、困った扁形動物門条虫類もちゃんと扱っている。ギョウチュウ、カイチュウ、サナダムシなどだ(第244夜の藤田紘一郎『笑うカイチュウ』を参照してほしい)。

これはアリストテレスにも悩ましかった蟲で、アリストテレスはとりあえず「平たい虫、丸い虫、アスカリス」に分けた。アスカリスはいまでいうギョウチュウである。いわゆる体内寄生虫。かれらはすでに原始古代から人体を巣くって活躍していたのである。馬王堆の死骸からも住血吸虫や条虫の卵の化石が見つかっている。

しかし荒俣宏は、これらにとどまることなく、中国民間信仰に有名な「三尸九虫」(さんしきゅうちゅう)もとりあげ、このタオイズムに満ちた怪しい12匹の虫たちがどんな民俗信仰や儀式をもたらしたかに言及し、三尸九虫なき庚申信仰などありえないことをちゃんと付け加えた。

のみならず、「蠱毒」にふれて、古代中国で最も恐るべき妖術のひとつであった蠱術をも紹介する。虫遣いというのは、あれでなかなか奥が広いのだ。そこもしっかり入れている。

こんな博物図鑑は誰もつくれなかった。たいしたものである。なお蟲術については「松岡正剛編集セカイ読本」の『分母の消息』第3分冊『景色と景気』の第6章「蠱術と姫君」も参照されたい。

それにしても『世界大博物図鑑』の刊行は、日本1980年代最大の事件のひとつに数えられる快挙だった。

この快挙の意味を味わうには、やはりこの全5巻を手元に備えていなければならない。そして、気持ちのいい昼下がりや気分が塞いだ夕刻にでもゆっくり眺め、好きなところを啄んでみることだ。

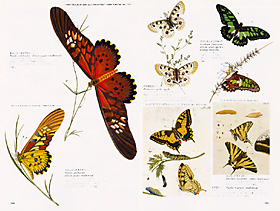

たとえば、アゲハチョウの項目をあけてみると、この世のものとはおもえぬ美しい図版にいくつもお目にかかれる。また、この蝶を各民族がどのように見ていたかがわかる。ローマ人はパピリオとみなし、イギリ人はツバメの尾をそこに見て、中国人は鳳凰の変形を感じて鳳蝶と名付けた。それが日本では翅を上げているほうに特徴を見て、揚羽蝶と和称した。そもそも荘子の「胡蝶の夢」からして、あれはアゲハチョウなのである(第726夜)。

疑問が解けることも少なくない。ぼくは姫路にあった「お菊神社」が播州皿屋敷のお菊を祀っていることまではよかったのだが、そこにお菊は霊虫となって祀られた意味がわからなかった。が、この博物図鑑でやっと、お菊が後ろ手に柱に縛られている姿がアゲハチョウの蛹に見立てられたと知って、驚いた。

それにもうひとつ、『日本書紀』皇極紀にある常世虫(常世神)の記事にはかねてから関心はあったけれど、それがアゲハチョウの幼虫であることも、この図鑑解説で知ったのである。

いったい、そんなことを知ってどうなるかと思うバカモノたちがいるだろうとおもうので、一発、ビンタをくらわせておく。それなら、では聞くが、いったい「知る」とは何を知ることなのか。それを答えなさい。

どこそこのフランスパンは皮がおいしいということ、助六と揚巻がどうなるかということ、宇宙が膨張しているってどういうことかということ、アゲハチョウを見て荘子が胡蝶の夢を思うことは、それぞれ知識である。しかも、これの知の成り立ちには、どこにもちがいはない。

問題は、どこそこのフランスパンの皮がおいしいと感じたということは、結局は何軒かのパン屋を比較したからだろうけれど、では、それをどこまで進むか、どこで止めるかということなのだ。

知ることをバカにしてはいけません。「ぼくは知識よりも自分で体験したことだけを重視してましてね」などと嘯いて得意がっている連中がよくいるけれど、こういう連中にかぎって他人の意見を理解しようとしないことが多い。こういう御仁たちは、知というものが共有空間を動いているものだということが、わかっていないのである。

知はつながっている。体験とは、そのつながった知のごく一部に接したということなのだ。

それで感動や納得があるならそれはそれで結構なことだが、たとえ同じギョーザを食べているようでも、そこに中国各地のギョーザ的世界のちがいがあるように(これについては第394夜の『餃子ロード』を読んでいただきたい)、体験というものも、実のところは知の食いちぎりになっていることが多いのだ。

かつて荒俣宏は、「世の中には二つの知の方法があって、ひとつは金や銀や飛車角を取りにいくかという方法で、もうひとつは歩を“と金”にするという方法なんです。でもゲームは両方が必要なんです」と、ぼくに言っていたことがあるのだが、さよう、縮めればそのちがいなのである。できればどんな「歩」も“と金”だと思わないほうがいい。

だから“と金”族の諸君たちは、もっと相手の陣地や圏内に入ってから、謙虚に、静かに「と金」を主張するといいということだ。

さてこのへんで、ぼくと荒俣宏の出会いについて、ちょっとふれておきたい。最初は、ぼくが訪ねたのである。そのころ荒俣君はまだ日魯漁業あたりで何かをしていて、待ち合わせの東銀座の喫茶店にあたふたと駆けつけたときは、いやあ、いまビラを配ってまして、遅れてしまいましたと、あの甲高い声で言ったものだ。まだコンピュータがパンチカードを使っていた時代で、荒俣君はそれにも従事していた。

そのときぼくは『遊』に連載をしてほしいと頼んだのだが、荒俣君は「えっ、それって凄いなあ。『遊』でしょ。わあ、これはついに事件がおきたなあ」と喜んでくれた。ちょうど『遊』第Ⅰ期が了ったばかりのときだったが、彼はちゃんと読んでいた。

ぼくのほうは荒俣宏の『ペガーナの神々』(第2夜)の解説を読んで、この男は凄い、この男は新しいと思って依頼しにいった。

実はそれしか荒俣宏の文章を知らなかったのだが、それで十分だった。その後の荒俣宏の活躍は見ての通りだ。

しばしば「編集者の発掘」という。「あいつは俺が発掘した人材だよ」などと自慢する者もいる。

けれども、本当の編集者は発掘ではなくて(それでは人材を考古的に扱いすぎている)、むしろ “発見”するわけなのだ。荒俣宏がまさにそうであるけれど、才能というものは必ずどこかで開花する。それをどのくらい未知のところで発見するか、それが編集者の腕なのだ。

ただしその次に、発見したら、その才能にふさわしい場面をつくる必要がある。

空いている席を用意するという手もあるが(老舗ではそういう手順で古株を捨てて新人を売り出していく)、ぼくはそういうことは嫌いだった。新たな才能には新たな席をつくるのだ。

荒俣君のばあいは、『遊』第Ⅱ期のスタートともに始まる「遊論」という席をつくり、「不連続線上の系譜学」を始めてもらった。これはレイアウトも初めての試みで、2段組なのだが、何カ所かの上の行がずり落ちて、下の行を押し下げるようにした(左欄写真参照)。

この席で、荒俣君はのっけから独得の知を披露した。ヒジョーに新鮮だった。それだけではなく、ときどき出会って喋る話が、メチャクチャおもしろい。どんな話にも乗ってくるし、どんな話にも評価のレベルがついている。話がそれなりにおもしろい人というのはいくらでもいるのだが、それぞれの話の内容に評価を加えつつ話せる数は、めっぽう少ないものなのだ。それが荒俣君にあっては、内容と評価の同時的運動が図抜けていた。

その後の荒俣宏の大活躍は、もはや案内するまでもないだろう。著作は目白押しだし、『帝都物語』をはじめとする小説も書いた。テレビにもよく出る。

ただし、テレビで荒俣宏を使うなら、コメンテーターではダメである。荒俣君のいいところは、話が次々に逸脱し、飛翔し、ありえないものをめがけて突進していくところ、そのときそれまで無縁であったはずの知が相思相愛になっていくところが魅力の独壇場なのだから、その脱線がおこるだけの時間を提供してあげなければいけない。

また、そのように荒俣君が怪物化していくように仕向ける相手が必要だ。それなら荒俣宏は、エイにもモスラにも巨大アゲハチョウにもなっていく。それならテレビの前の視聴者は釘付けになる。

実は「知」というものは、そのように変形していくところが醍醐味なのである。クイズのように解答がある知など、いくら見たところでしょうがない。

ところで、ここではそういったその後の荒俣宏のことではなく、それまで翻訳専門だった荒俣君がいよいよその「知の文筆」の無尽蔵な才能を最初に開花させた一冊を紹介しておきたい。その書名を『別世界通信』という。

この本は1977年に月刊ペン社から出たもので、そのころ、この版元に阿見政志君という有能で優しい編集者がいて、「妖精文庫」という当時はまだめずらしかった海外幻想文学の翻訳シリーズを刊行しはじめていた。その月刊ペン社の阿見君が初めて世に問うたのが『別世界通信』なのである。カバーのパステル飾画をまりの・るうにいが描いた。実は本表紙もおもしろくて、薄闇を背景にしたフラスコの中を月が落ちていくようになっている。

荒俣宏が『別世界通信』で見せた広域幻想検索術は、その後の荒俣君のすべての仕事の原点になっている。巻末に「書棚の片隅に捧げる100冊」が提示されているのも、荒俣君らしい。シュペルヴィエル、ラフォルグ、レリス、ゴールディング、ホフマン、ダンセーニ、マルケス、ボルヘス、みんな入っている。

もう一冊、あげておく。これも荒俣宏の面目躍如の起爆点にあたっていると思われるのが『理科系の文学誌』(工作舎)である。おそらくは世間に「理科系」という言葉を流行させた最初の一冊だったとおもう。

そもそも『遊』が理科系と文化系の垣根をとっぱらった最初のメディアであるのだが、荒俣宏はこれをみごとに深化させて、ひとつの文理混合観測所をつくりあげた。この「みごとに深化させて」というところは、荒俣君なりの作戦があったように思う。

実は一時期、荒俣君は「松岡さんの蔵書目録を作りたいので、入りびたってもいいですか」と言って、工作舎にほぼ毎日通ってきたことがある。どんなものを作るのか、何も言わない。しかし、片っ端から本を開いて、中身をチェックしているらしいのは見えてきた。結局、蔵書目録の提出はなかったのだが、これを終えると、荒俣君はひらりとイギリスに書物探検に出掛けるようになり、ヨーロッパに出回っているナチュラル・ヒストリーの大半の書物に目を通した。

そのうえで書いたのが『理科系の文学誌』だったのである。これこそ荒俣流図鑑博物誌の出発点だった。

それからの荒俣君は物狂いになったように書きまくった。本も次々に出版していった。これは売れっ子になりたかったわけでも、原稿料や印税を稼ぎたかったのでもない。ロンドンの古書店から大量の図鑑を買い入れるための資金集めだったのである(その証拠に、荒俣君はずっとビンボーだった)。『世界大博物図鑑』が精密な複写によってカラー図版を満載しているのは、あれはその多くが荒俣宏の蔵書からの転用だったのだ。

これから荒俣宏が何をするかは、誰もわからない。案外、奇怪なラブロマンスを書くのかもしれないし、どこかにパノラマ島のようなものをつくって、異様な老翁となって、珍本図書館を開くかもしれない。

しかしぼくが思うには、荒俣宏にはやっぱり「蒐集の夢」が必要なのではないかとおもう。それが何かはわからないが、たとえば、世界にはありとあらゆるイメージが伝承されつつ歪んでいったわけであるが、その歪みの世界の、その歪みの変節をすべて汲み上げた世界の、それらの“親の総取り”というような‥‥。